La literatura nos ayuda a «entender la parte más difícil de la vida», afirma Jhumpa Lahiri. La autora estadounidense de origen indio, publica Tierra desacostumbrada, un conmovedor libro de relatos que se plantea como una de las sorpresas del año.

El inmenso talento literario de Jhumpa Lahiri (Londres, 1967) se basa en que es capaz de contar una y otra vez la misma historia, relatos de inmigrantes indios en la Costa Este de Estados Unidos, y que siempre sea diferente. La crítica la ha comparado con una miniaturista por su capacidad para describir con precisión un mundo pequeño mientras lo convierte en universal. Pero sus relatos son mucho más, se quedan flotando en la memoria durante horas, durante días porque, en el fondo, tocan los temas más importantes de la vida: el amor, la familia y la identidad.

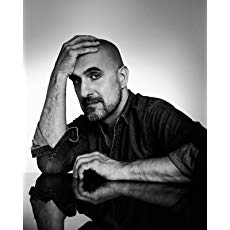

GUILLERMO ALTARES Twitter marzo 2010

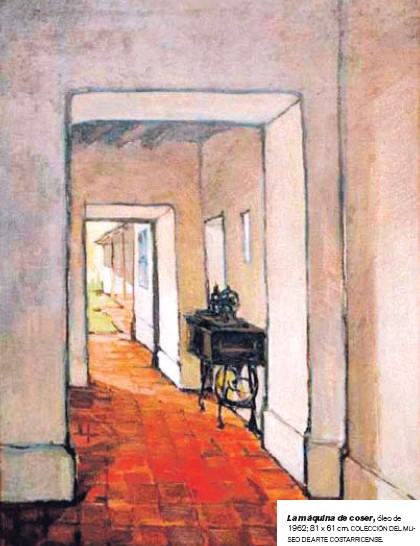

Su último libro, Tierra desacostumbrada, que sale esta semana en España editado por Salamandra, reúne ocho cuentos, aunque los tres últimos forman en realidad una pequeña novela, la historia de Hema y Kaushik. El relato arranca en su niñez, sigue en su juventud y acaba reuniéndolos en Roma, cuando ella es una experta en el mundo clásico, que investiga la civilización etrusca, y él un fotógrafo de guerra a punto de colgar las cámaras. Estas cien páginas constituyen una joya literaria que genera constantes emociones en el lector. Su viaje a la ciudad toscana de Volterra, solitaria, herida, magnífica, llena de fantasmas etruscos, será algo muy difícil de olvidar para todos aquellos que recorran estas páginas.

«Las historias de este libro son completamente inventadas, no se apoyan en una realidad concreta»

«La literatura puede analizar las relaciones humanas de una forma que otras artes no pueden conseguir»

«Estados Unidos parece haber descubierto por fin la importancia de la comida, y es algo que en mi familia siempre ha sido obvio»

«Para mí, las cosas que no se dicen entre personas muy cercanas son muy interesantes, y mucho más como narradora»

Por su primer libro, El intérprete de enfermedades, recibió el Premio Pulitzer a la mejor obra de ficción cuando acababa de cumplir 32 años. Fue un galardón sorprendente, que Jhumpa Lahiri vivió con una mezcla de ilusión e incredulidad. Luego escribió una novela, El buen nombre, que relata la historia de una familia india desde que emigra a Estados Unidos hasta que sus hijos crecen ya convertidos en ciudadanos del nuevo mundo. El libro fue llevado al cine por la realizadora india Mira Nair en 2006. Con Tierra desacostumbrada -título tomado de Nathaniel Hawthorne-, regresa a sus temas eternos, al mundo de los pequeños dramas familiares, de los indios que luchan toda su vida por adaptarse a un mundo nuevo, a las historias de amor cansadas, a lo nunca dicho que pesa mucho más que lo dicho. Es una lectura absorbente, llena de sorpresas.

La entrevista (en un viaje organizado por Salamandra) tiene lugar en la casa de Lahiri en Brooklyn. Fuera cae una intensa nevada, aunque la luz se cuela desde el jardín. La escritora, tímida, guapa, está casada con un periodista guatemalteco, Alberto Vourvoulias-Bush, director de La Prensa, el diario en español más importante de Nueva York. Tienen dos hijos cuyas risas lejanas acompañan la conversación. Nació en Londres de padres indios, aunque se trasladaron a Rhode Island cuando era una niña y creció en Kingston. Sus hijos son una mezcla de culturas que viven en el barrio de Nueva York que simboliza precisamente ese mundo en el que la identidad cultural se diluye. Y, sí, podría ser tal vez uno de sus personajes, aunque la diferencia es que sus libros están llenos de historias de amor tristes (a veces parecen variaciones sobre la frase con la que arranca Anna Karenina: «Todas las familias felices se parecen, las desdichadas lo son cada una a su modo»), mientras que su casa, su mirada, exhalan tranquilidad y felicidad.

PREGUNTA. ¿Por qué sus historias de amor son siempre tan tristes?

RESPUESTA. (Se ríe). Son más interesantes. Como escritora, no me interesan las historias de amor felices. Creo que es algo en lo que se fijan muchos otros escritores que también han reflexionado sobre ello, sobre todas las formas en que las cosas pueden ir mal, sobre todas las formas en que algo puede fracasar, en que podemos sufrir una decepción. Es algo a lo que se ha enfrentado siempre la literatura: no creo que necesitemos los libros para enseñarnos a ser felices. Nos dirigimos a ellos para entender la parte más difícil de la vida.

P. «Su vida no era feliz pero tampoco infeliz», dice de uno de sus personajes femeninos para definir su matrimonio. Muchas de sus mujeres viven en esa especie de limbo, en esa resignación que empieza con las bodas arregladas. ¿Sigue habiendo tantos matrimonios de ese tipo en la comunidad india de Estados Unidos?

R. No creo que mis cuentos reflejen nada más allá de la propia literatura. Supongo que estoy interesada en narrar diferentes formas de matrimonio y la idea de felicidad frente a la infelicidad, algo románticamente inspirado frente a algo más tradicional, un acto social, como son los matrimonios arreglados. Es algo que me ha interesado porque toda mi vida he visto ese tipo de matrimonios y veo que ambos pueden ser felices o infelices.

P. Al leer sus cuentos uno tiene la impresión de que siempre cuenta la misma historia, pero que es siempre diferente. ¿Está usted de acuerdo?

R. Sí, creo que estoy de acuerdo. Escribo siempre sobre un cierto mundo, un cierto tipo de personajes. No creo que escriba siempre la misma historia, porque hay diferentes pulsiones y luchas en cada una de ellas. A veces es la familia, otras veces son asuntos personales. Es algo que les ocurre a muchos escritores, a muchos pintores, que reflejan una y otra vez la misma montaña, el mismo río, el mismo jardín, la misma catedral y la dibujan constantemente. Es verdad que observo siempre el mismo tipo de situaciones y personajes pero siempre encuentro cosas nuevas. Si dejase de encontrar esa mirada renovada, seguramente cambiaría de temas. Pero puede ser infinito.

P. ¿Qué parte de sus historias está basada en hechos reales y qué parte es inventada?

R. Realmente, nada de lo que cuento ha ocurrido de verdad, aparte de unos detalles de un relato de mi primer libro que describen la llegada de mi padre a Estados Unidos. Tal vez haya pequeñas cosas que hayan ocurrido y que he reconstruido de forma diferente. Las historias de este libro son completamente inventadas, no se apoyan en una realidad concreta.

P. Todas sus historias gravitan en torno a tres temas: familia, amor e identidad. ¿Está usted de acuerdo?

R. Sí, creo que es justo. Familia, amor, identidad, tal vez pertenecer a un lugar son temas esenciales para mí. Me siento agradecida por haber encontrado algo sobre lo que escribir, que haya cosas que me interesen, que me parezcan un desafío. Eso es lo principal. Creo que analizar las relaciones humanas es algo que la literatura puede hacer de una forma que otras artes no pueden conseguir con la misma intimidad. La pintura, la música, la danza nos pueden llevar a otros lugares, consiguen abrir nuestros ojos de una manera concreta, pero la literatura tiene la ventaja de que logra entrar en la mente de personajes imaginarios, y relacionarnos con otros, y el lector comparte esos estados de ánimo. Entrar en la vida de esa gente es un viaje extraordinario, más que el cine, porque realmente accedes a la conciencia de los personajes, al misterio de las vidas, cómo nos vemos, cómo nos ven los demás.

P. Sus libros giran una y otra vez en torno a las migraciones y la identidad. ¿Cree que estos temas son los que definen el siglo XX?

R. No creo que definan sólo el siglo XX. Definen a la humanidad. Lo que más me interesó de los etruscos es que vienen de otros lugares. Toda la historia de Estados Unidos es una historia de migraciones. En el siglo XX se convirtió en algo más radical, más común. Porque es mucho más fácil moverse, subirse a un avión, ir a otro lugar. La noción de familia se ha diluido en muchas partes del mundo. Las circunstancias históricas y políticas han aumentado la necesidad de que la gente se mueva. Más que nunca hemos migrado a otros lugares. Y eso me interesa mucho: la noción de gente, de identidad, de sus casas, de dónde vienen y adónde creen que pertenecen, su realidad.

P. ¿Por eso muchos de sus personajes luchan una y otra vez con su identidad, se debaten entre su identidad personal y su identidad colectiva?

R. Sí, es cierto. Creo que es algo que nos ocurre a todos, en mayor o menor medida. Tal vez es más agudo en una persona como yo: no he nacido con una idea obvia de pertenencia a un lugar. Es una cosa básica. Creo que es muy importante tener un sentido de dónde pertenecemos y algunos de mis personajes han nacido con esa carencia y tratan de rellenarla.

P. También su literatura está marcada por la presencia de la familia. ¿Sigue siendo muy importante en la sociedad india?

R. La noción de familia es mucho más estrecha en la sociedad india que en Estados Unidos: no creces y te vas a los 18 años y vuelves una o dos veces al año. Ayer volvía de Washington y nevaba, y mi madre me llamó para ver si había llegado bien. Tengo 42 años, pero para ella tengo la misma edad que mis hijos. La ansiedad, el amor, la preocupación

… Según iban creciendo mis amigos, sus familias desaparecían de sus vidas. Mi marido, que es guatemalteco, tiene la misma relación con sus padres que yo. No he tenido que explicárselo a él, ni él ha tenido que explicármelo a mí, aunque venimos de mundos muy diferentes. Creo que aquí es muy desconcertante. Y los padres inmigrantes dejan atrás su extensa familia y cuando llegan aquí, en la otra parte del mundo, sus hijos son toda su familia.

P. La comida también es muy importante como signo de identidad para sus personajes.

R. Es muy importante, mucho más para los padres que para los hijos. Los padres siempre están buscando la comida que consideran normal y buena, los hijos están menos atados a esas tradiciones. La comida forma parte de todo eso de lo que hablamos, es la forma obvia que reúne a la familia, es lo que la define. Es divertido para mí porque Estados Unidos parece haber descubierto por fin la importancia de la comida y es algo que en mi familia siempre ha sido obvio. En el mundo del que vengo, no hay muchos afectos abiertos, no hay abrazos, ni besos, pero la comida es una de esas cosas que sigue siendo una expresión de amor y conexión entre los miembros de una familia.

P. A veces en sus libros creo que la familia es una bendición y en otros es casi una condena. ¿Cree usted que sus personajes se mueven siempre entre esos dos conceptos?

R. Creo que es las dos cosas, una bendición y una condena. Algunos de los personajes son muy radicales en su alejamiento de la familia, pero es una excepción. La mayoría se sienten limitados por su familia, sobre todo los de segunda generación, porque para ellos crecer es alejarse de algunas de las cosas que representan. Creo que en El buen nombre es donde estudié esto más a fondo, al narrar cómo Gógol pasa de tener una relación muy estrecha con su familia a tratar de buscar un lugar sin sus padres. Creo que es algo que todos tenemos que hacer como personas. La familia es una bendición, pero luego como adulto tienes que reinventar lo que significan todas esas cosas. La familia es algo muy dinámico, que cambia constantemente. Nunca es obvio lo que ocurre, incluso en una familia nuclear.

P. ¿No cree que su libro, sobre todo las tres historias finales, representa una reflexión sobre el destino?

R. En cierta medida, supongo, no estaba pensando a fondo en ello cuando lo escribí. Son cosas abstractas y difíciles de verbalizar, incluso cuando estoy pensando en ellas de manera inconsciente. Pero en ese caso, no tenía la intención de escribir sobre eso. Para mí era importante hablar de personajes que no pueden huir de sí mismos. Pensaba en desarrollar la historia de unos personajes desde su infancia y en cómo el personaje de él, Kaushik, se convierte en una persona que no quiere raíces, ni una familia, mientras que Hema busca una vida más segura, si algo puede considerarse seguro en la vida, una cierta estabilidad.

P. ¿Por qué eligió Volterra y los paisajes etruscos para desarrollar esta relación?

R. Sabía que una parte de la historia transcurriría en Roma y pensé que debían irse a algún lado el fin de semana. Y, dado que sólo había ido una vez a la Toscana, pregunté a una amiga que va muy a menudo, le dije que tenía esa pareja, y me dio una serie de sugerencias y al final me dijo: «Si quieres un lugar que sea un poco más remoto y con no tantos turistas y muy tranquilo en invierno, elige Volterra». Una vez que empecé a leer sobre esta ciudad llegué a D. H. Lawrence y sus Atardeceres etruscos y eso me lanzó a descubrir el mundo etrusco e hice que Hema estuviese interesada en esa cultura. Pero, cuanto más pienso en ello, más me gusta esa parte del libro, muchas de sus creencias, de que el viaje sea una metáfora de la vida, las urnas funerarias, todo me pareció apasionante. Porque en el fondo mis historias están llenas de viajes de un lado a otro, de India a Estados Unidos. Me pareció muy interesante esa síntesis entre el viaje de la vida y el viaje hacia la muerte y me di cuenta de que la historia que relataba en el fondo hablaba de ello.

P. En sus libros siempre es muy importante lo que sus personajes no dicen o no se atreven a decirse. ¿Cree que ése es un factor importante en la vida, la falta de comunicación?

R. He escrito de esto durante largo tiempo: es la verdad, incluso en las relaciones más íntimas, matrimonio o amor, nunca se dice todo. Todos tenemos una vida interior, una vida privada. No es posible decir siempre lo que sientes o lo que piensas. Para mí, las cosas que no se dicen entre personas muy cercanas son muy interesantes y mucho más como narradora. Porque allí es donde los personajes descubren cosas.

P. Uno de sus personajes dice en un momento dado: «Pertenecen a ese lugar como yo nunca perteneceré a ninguno». ¿Cree que es algo que define muchos de sus relatos?

R. Algunos de mis personajes sí están marcados por ese sentimiento, por esa necesidad de pertenecer a un lugar que puedan llamar su casa. Para ellos la vida está tan fracturada que no pueden llamar hogar a ningún lugar, y es una diferencia enorme entre una ciudad pequeña y remota y cercana y antigua en la que seguramente crecieron con la experiencia que se puede tener en una ciudad de Estados Unidos, que es un país tan joven. Acabo de volver de ver a mi hermana, en el sur de Estados Unidos, en Alabama, donde nunca había estado. Y sentí que tienen más sentido de pertenencia a una población, desde por lo menos cien años, y era interesante compararlo incluso con el lugar donde crecí, Rhode Island, que es muy provinciano, pero a la vez había apellidos de todos los países en mi clase: irlandeses, polacos, judíos, italianos, franceses, indios… Nunca sentí que hubiese una población específica. La primera vez que fui a Italia recuerdo que me chocó esa sensación de continuidad, me pareció a la vez extraña y atrayente.

P. ¿Siente que su familia es realmente muy significativa de lo que representa el siglo XX?

R. Sí, el mundo es así, aunque haya gente a la que le da miedo, porque ven como una amenaza que se diluye su sentido de pertenencia, de compromiso con un lugar.

P. Por muy dura que sea la vida en el país al que llega, la gente sigue emigrando y emigrando, y no hablo de gente que huye de la pobreza o de la guerra, sino de clase media. ¿Por qué?

R. Aunque sea muy difícil, hay algo de honor, de ambición, de sentimiento, de orgullo y prestigio para la familia que se queda detrás, es un símbolo. No creo que sea una elección fácil y es muy duro. Por eso les cuesta tanto hacerse a la vida en Estados Unidos, muchas veces se preguntan si tomaron la decisión adecuada, qué hacen allí, si es un lugar para educar a la familia. Y es algo que veo en amigos de mi edad, que han hecho lo que hicieron mis padres, amigos de España, de Suráfrica, que tomaron la misma elección que mi familia, no fueron obligados a emigrar por una hambruna, una guerra o una persecución. Y tienen muchas dudas.

Proximo texto fragmentos de su prosa

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de marzo de 2010

https://elpais.com/diario/2010/03/13/babelia/1268442735_850215.html

bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia.

bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia.