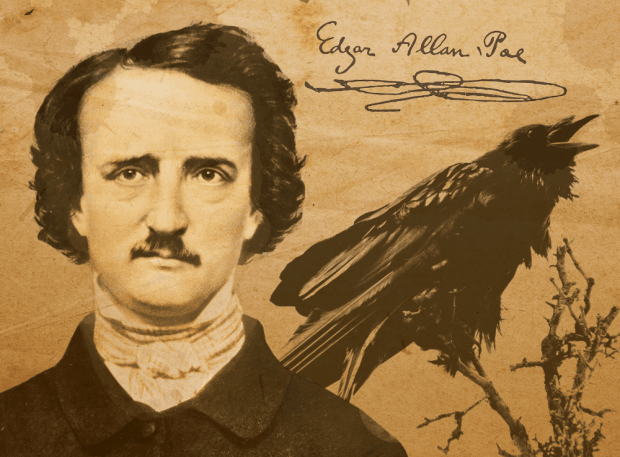

“Dijo el cuervo: nunca más”

El cuervo de Edgar Allan Poe

Traducción de Julio Cortázar

Una vez, al filo de una lúgubre media noche,

mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido,

inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia,

cabeceando, casi dormido,

oyóse de súbito un leve golpe,

como si suavemente tocaran,

tocaran a la puerta de mi cuarto.

“Es —dije musitando— un visitante

tocando quedo a la puerta de mi cuarto.

Eso es todo, y nada más.”

¡Ah! aquel lúcido recuerdo

de un gélido diciembre;

espectros de brasas moribundas

reflejadas en el suelo;

angustia del deseo del nuevo día;

en vano encareciendo a mis libros

dieran tregua a mi dolor.

Dolor por la pérdida de Leonora, la única,

virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada.

Aquí ya sin nombre, para siempre.

Y el crujir triste, vago, escalofriante

de la seda de las cortinas rojas

llenábame de fantásticos terrores

jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie,

acallando el latido de mi corazón,

vuelvo a repetir:

“Es un visitante a la puerta de mi cuarto

queriendo entrar. Algún visitante

que a deshora a mi cuarto quiere entrar.

Eso es todo, y nada más.”

Ahora, mi ánimo cobraba bríos,

y ya sin titubeos:

“Señor —dije— o señora, en verdad vuestro perdón

imploro,

mas el caso es que, adormilado

cuando vinisteis a tocar quedamente,

tan quedo vinisteis a llamar,

a llamar a la puerta de mi cuarto,

que apenas pude creer que os oía.”

Y entonces abrí de par en par la puerta:

Oscuridad, y nada más.

Escrutando hondo en aquella negrura

permanecí largo rato, atónito, temeroso,

dudando, soñando sueños que ningún mortal

se haya atrevido jamás a soñar.

Mas en el silencio insondable la quietud callaba,

y la única palabra ahí proferida

era el balbuceo de un nombre: “¿Leonora?”

Lo pronuncié en un susurro, y el eco

lo devolvió en un murmullo: “¡Leonora!”

Apenas esto fue, y nada más.

Vuelto a mi cuarto, mi alma toda,

toda mi alma abrasándose dentro de mí,

no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza.

“Ciertamente —me dije—, ciertamente

algo sucede en la reja de mi ventana.

Dejad, pues, que vea lo que sucede allí,

y así penetrar pueda en el misterio.

Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio,

y así penetrar pueda en el misterio.”

¡Es el viento, y nada más!

De un golpe abrí la puerta,

y con suave batir de alas, entró

un majestuoso cuervo

de los santos días idos.

Sin asomos de reverencia,

ni un instante quedo;

y con aires de gran señor o de gran dama

fue a posarse en el busto de Palas,

sobre el dintel de mi puerta.

Posado, inmóvil, y nada más.

Entonces, este pájaro de ébano

cambió mis tristes fantasías en una sonrisa

con el grave y severo decoro

del aspecto de que se revestía.

“Aun con tu cresta cercenada y mocha —le dije—,

no serás un cobarde,

hórrido cuervo vetusto y amenazador.

Evadido de la ribera nocturna.

¡Dime cuál es tu nombre en la ribera de la Noche Plutónica!”

Y el Cuervo dijo: “Nunca más.”

Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado

pudiera hablar tan claramente;

aunque poco significaba su respuesta.

Poco pertinente era. Pues no podemos

sino concordar en que ningún ser humano

ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro

posado sobre el dintel de su puerta,

pájaro o bestia, posado en el busto esculpido

de Palas en el dintel de su puerta

con semejante nombre: “Nunca más.”

Mas el Cuervo, posado solitario en el sereno busto.

Las palabras pronuncio, como vertiendo

su alma sólo en esas palabras.

Nada más dijo entonces;

no movió ni una pluma.

Y entonces yo me dije, apenas murmurando:

“Otros amigos se han ido antes;

mañana él también me dejará,

como me abandonaron mis esperanzas.”

Y entonces dijo el pájaro: “Nunca más.”

Sobrecogido al romper el silencio

tan idóneas palabras,

“sin duda —pensé—, sin duda lo que dice

es todo lo que sabe, su solo repertorio, aprendido

de un amo infortunado a quien desastre impío

persiguió, acosó sin dar tregua

hasta que su cantinela sólo tuvo un sentido,

hasta que las endechas de su esperanza

llevaron sólo esa carga melancólica

de ‘Nunca, nunca más’.”

Mas el Cuervo arrancó todavía

de mis tristes fantasías una sonrisa;

acerqué un mullido asiento

frente al pájaro, el busto y la puerta;

y entonces, hundiéndome en el terciopelo,

empecé a enlazar una fantasía con otra,

pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño,

lo que este torvo, desgarbado, hórrido,

flaco y ominoso pájaro de antaño

quería decir graznando: “Nunca más.”

En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra,

frente al ave cuyos ojos, como-tizones encendidos,

quemaban hasta el fondo de mi pecho.

Esto y más, sentado, adivinaba,

con la cabeza reclinada

en el aterciopelado forro del cojín

acariciado por la luz de la lámpara;

en el forro de terciopelo violeta

acariciado por la luz de la lámpara

¡que ella no oprimiría, ¡ay!, nunca más!

Entonces me pareció que el aire

se tornaba más denso, perfumado

por invisible incensario mecido por serafines

cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado.

“¡Miserable —dije—, tu Dios te ha concedido,

por estos ángeles te ha otorgado una tregua,

tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora!

¡Apura, oh, apura este dulce nepente

y olvida a tu ausente Leonora!”

Y el Cuervo dijo: “Nunca más.”

“¡Profeta!” —exclamé—, ¡cosa diabólica!

¡Profeta, sí, seas pájaro o demonio

enviado por el Tentador, o arrojado

por la tempestad a este refugio desolado e impávido,

a esta desértica tierra encantada,

a este hogar hechizado por el horror!

Profeta, dime, en verdad te lo imploro,

¿hay, dime, hay bálsamo en Galaad?

¡Dime, dime, te imploro!”

Y el cuervo dijo: “Nunca más.”

“¡Profeta! —exclamé—, ¡cosa diabólica!

¡Profeta, sí, seas pájaro o demonio!

¡Por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas,

ese Dios que adoramos tú y yo,

dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén

tendrá en sus brazos a una santa doncella

llamada por los ángeles Leonora,

tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen

llamada por los ángeles Leonora!”

Y el cuervo dijo: “Nunca más.”

“¡Sea esa palabra nuestra señal de partida

pájaro o espíritu maligno! —le grité presuntuoso.

¡Vuelve a la tempestad, a la ribera de la Noche Plutónica.

No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira

que profirió tu espíritu!

Deja mi soledad intacta.

Abandona el busto del dintel de mi puerta.

Aparta tu pico de mi corazón

y tu figura del dintel de mi puerta.

Y el Cuervo dijo: “Nunca más.”

Y el Cuervo nunca emprendió el vuelo.

Aún sigue posado, aún sigue posado

en el pálido busto de Palas.

en el dintel de la puerta de mi cuarto.

Y sus ojos tienen la apariencia

de los de un demonio que está soñando.

Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama

tiende en el suelo su sombra. Y mi alma,

del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo,

no podrá liberarse. ¡Nunca más!

Minibiografía

- Edgar Allan Poe nació el 19 de enero del año 1809 en Boston. Era hijo de Elizabeth y David Poe, unos actores de teatro que fallecieron cuando él aún era muy joven.

- Fue criado por John Allan, que en el año 1815, cuando tenía seis años, le llevó a Inglaterra y le envió a un internado privado.

- En el año 1820 continuó estudiando en centros privados y consiguió entrar en la universidad de Virginia, donde estudió durante un sólo año. En esos momentos ya escribía poemas influenciado por otros poetas ingleses.

- En el año 1827 ya empezó a acumular deudas que su padre adoptivo se negó a pagar, y le obligó a conseguir un trabajo para ahorrar dinero. Durante ese tiempo viajó a Boston para publicar anónimamente su primer libro, llamado ‘Tamerlán y otros poemas”.

- Más tarde se alistó al ejército, donde sólo estuvo dos años.

- En 1829 publicó su segundo libro de poemas llamado ‘Al Aaraf’ y consiguió reconciliarse con su padre adoptivo, John, que le consiguió un cargo en la Academia militar. Desgraciadamente a los pocos meses su superior le expulsó de su cargo.

- Al año siguiente publicó su tercer libro llamado ‘Poemas’ y viajó a Baltimore para vivir con su tía y su prima. Su obra seguía influenciada por poetas ingleses como Milton y Shelley, y el 1832 su cuento ‘Manuscrito encontrado en una botella’ le hizo ganar un concurso de literatura.

- En el año 1835 se casó en Boston y consiguió un trabajo como redactor en varios revistas en Filadelfia y Nueva York. Como redactor, su trabajo consistía en reseñar libros y escribir varias críticas de ellos. Eso le dio algo de fama y sus obras fueron aceptadas por la crítica.

- En el año 1847 su mujer Virginia Clemm murió después de sufrir una larga enfermedad. Él cayó enfermo y el 7 de octubre del 1849 murió también en Baltimore.

Su obra

Edgar Allan Poe escribió artículos, poemas y cuentos, aunque mayoritariamente se dedicó a la poesía. Su estilo siempre estuvo influido por otros poetas ingleses, y sus primeras obras las publicó de manera anónima.

En su libro ‘El cuervo y otros poemas’, de 1845, se deja ver la tristeza y el pesimismo que le provocan la larga enfermedad y la muerte de su esposa, y desde entonces todos su poemas tendrán un aire melancólico.

De sus obras más famosas, se destaca: ‘El cuervo’, ‘Las campanas’, ‘Lenore’, ‘Los crímenes de la calle Morgue’ y ‘El misterio de Marie Rogêt’.

Fue el creador del género literario de misterio y policíaco que ahora se encuentra en la novela moderna.

Un cuento elogiado por Cortázar

El barril de amontillado

Lo mejor que pude había soportado las mil injurias de Fortunato. Pero cuando llegó el insulto, juré vengarme. Ustedes, que conocen tan bien la naturaleza de mi carácter, no llegarán a suponer, no obstante, que pronunciara la menor palabra con respecto a mi propósito. A la larga, yo sería vengado. Este era ya un punto establecido definitivamente. Pero la misma decisión con que lo había resuelto excluía toda idea de peligro por mi parte. No solamente tenía que castigar, sino castigar impunemente. Una injuria queda sin reparar cuando su justo castigo perjudica al vengador. Igualmente queda sin reparación cuando ésta deja de dar a entender a quien le ha agraviado que es él quien se venga.

Es preciso entender bien que ni de palabra, ni de obra, di a Fortunato motivo para que sospechara de mi buena voluntad hacia él. Continué, como de costumbre, sonriendo en su presencia, y él no podía advertir que mi sonrisa, entonces, tenía como origen en mí la de arrebatarle la vida.

Aquel Fortunato tenía un punto débil, aunque, en otros aspectos, era un hombre digno de toda consideración, y aun de ser temido. Se enorgullecía siempre de ser un entendido en vinos. Pocos italianos tienen el verdadero talento de los catadores. En la mayoría, su entusiasmo se adapta con frecuencia a lo que el tiempo y la ocasión requieren, con objeto de dedicarse a engañar a los millionaires ingleses y austríacos. En pintura y piedras preciosas, Fortunato, como todos sus compatriotas, era un verdadero charlatán; pero en cuanto a vinos añejos, era sincero. Con respecto a esto, yo no difería extraordinariamente de él. También yo era muy experto en lo que se refiere a vinos italianos, y siempre que se me presentaba ocasión compraba gran cantidad de éstos.

Una tarde, casi al anochecer, en plena locura del Carnaval, encontré a mi amigo. Me acogió con excesiva cordialidad, porque había bebido mucho. El buen hombre estaba disfrazado de payaso. Llevaba un traje muy ceñido, un vestido con listas de colores, y coronaba su cabeza con un sombrerillo cónico adornado con cascabeles. Me alegré tanto de verle, que creí no haber estrechado jamás su mano como en aquel momento.

-Querido Fortunato -le dije en tono jovial-, éste es un encuentro afortunado. Pero ¡qué buen aspecto tiene usted hoy! El caso es que he recibido un barril de algo que llaman amontillado, y tengo mis dudas.

-¿Cómo? -dijo él-. ¿Amontillado? ¿Un barril? ¡Imposible! ¡Y en pleno Carnaval!

-Por eso mismo le digo que tengo mis dudas -contesté-, e iba a cometer la tontería de pagarlo como si se tratara de un exquisito amontillado, sin consultarle. No había modo de encontrarle a usted, y temía perder la ocasión.

-¡Amontillado!

-Tengo mis dudas.

-¡Amontillado!

-Y he de pagarlo.

-¡Amontillado!

-Pero como supuse que estaba usted muy ocupado, iba ahora a buscar a Luchesi. Él es un buen entendido. Él me dirá…

-Luchesi es incapaz de distinguir el amontillado del jerez.

-Y, no obstante, hay imbéciles que creen que su paladar puede competir con el de usted.

-Vamos, vamos allá.

-¿Adónde?

-A sus bodegas.

-No mi querido amigo. No quiero abusar de su amabilidad. Preveo que tiene usted algún compromiso. Luchesi…

-No tengo ningún compromiso. Vamos.

-No, amigo mío. Aunque usted no tenga compromiso alguno, veo que tiene usted mucho frío. Las bodegas son terriblemente húmedas; están materialmente cubiertas de salitre.

-A pesar de todo, vamos. No importa el frío. ¡Amontillado! Le han engañado a usted, y Luchesi no sabe distinguir el jerez del amontillado.

Diciendo esto, Fortunato me cogió del brazo. Me puse un antifaz de seda negra y, ciñéndome bien al cuerpo mi roquelaire, me dejé conducir por él hasta mi palazzo. Los criados no estaban en la casa. Habían escapado para celebrar la festividad del Carnaval. Ya antes les había dicho que yo no volvería hasta la mañana siguiente, dándoles órdenes concretas para que no estorbaran por la casa. Estas órdenes eran suficientes, de sobra lo sabía yo, para asegurarme la inmediata desaparición de ellos en cuanto volviera las espaldas.

Cogí dos antorchas de sus hacheros, entregué a Fortunato una de ellas y le guié, haciéndole encorvarse a través de distintos aposentos por el abovedado pasaje que conducía a la bodega. Bajé delante de él una larga y tortuosa escalera, recomendándole que adoptara precauciones al seguirme. Llegamos, por fin, a los últimos peldaños, y nos encontramos, uno frente a otro, sobre el suelo húmedo de las catacumbas de los Montresors.

El andar de mi amigo era vacilante, y los cascabeles de su gorro cónico resonaban a cada una de sus zancadas.

-¿Y el barril? -preguntó.

-Está más allá -le contesté-. Pero observe usted esos blancos festones que brillan en las paredes de la cueva.

Se volvió hacia mí y me miró con sus nubladas pupilas, que destilaban las lágrimas de la embriaguez.

-¿Salitre? -me preguntó, por fin.

-Salitre -le contesté-. ¿Hace mucho tiempo que tiene usted esa tos?

-¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem!…!

A mi pobre amigo le fue imposible contestar hasta pasados unos minutos.

-No es nada -dijo por último.

-Venga -le dije enérgicamente-. Volvámonos. Su salud es preciosa, amigo mío. Es usted rico, respetado, admirado, querido. Es usted feliz, como yo lo he sido en otro tiempo. No debe usted malograrse. Por lo que mí respecta, es distinto. Volvámonos. Podría usted enfermarse y no quiero cargar con esa responsabilidad. Además, cerca de aquí vive Luchesi…

-Basta -me dijo-. Esta tos carece de importancia. No me matará. No me moriré de tos.

-Verdad, verdad -le contesté-. Realmente, no era mi intención alarmarle sin motivo, pero debe tomar precauciones. Un trago de este medoc le defenderá de la humedad.

Y diciendo esto, rompí el cuello de una botella que se hallaba en una larga fila de otras análogas, tumbadas en el húmedo suelo.

-Beba -le dije, ofreciéndole el vino.

Llevóse la botella a los labios, mirándome de soslayo. Hizo una pausa y me saludó con familiaridad. Los cascabeles sonaron.

-Bebo -dijo- a la salud de los enterrados que descansan en torno nuestro.

-Y yo, por la larga vida de usted.

De nuevo me cogió de mi brazo y continuamos nuestro camino.

-Esas cuevas -me dijo- son muy vastas.

-Los Montresors -le contesté- era una grande y numerosa familia.

-He olvidado cuáles eran sus armas.

-Un gran pie de oro en campo de azur. El pie aplasta a una serpiente rampante, cuyos dientes se clavan en el talón.

-¡Muy bien! -dijo.

Brillaba el vino en sus ojos y retiñían los cascabeles. También se caldeó mi fantasía a causa del medoc. Por entre las murallas formadas por montones de esqueletos, mezclados con barriles y toneles, llegamos a los más profundos recintos de las catacumbas. Me detuve de nuevo, esta vez me atreví a coger a Fortunato de un brazo, más arriba del codo.

-El salitre -le dije-. Vea usted cómo va aumentando. Como si fuera musgo, cuelga de las bóvedas. Ahora estamos bajo el lecho del río. Las gotas de humedad se filtran por entre los huesos. Venga usted. Volvamos antes de que sea muy tarde. Esa tos…

-No es nada -dijo-. Continuemos. Pero primero echemos otro traguito de medoc.

Rompí un frasco de vino de De Grave y se lo ofrecí. Lo vació de un trago. Sus ojos llamearon con ardiente fuego. Se echó a reír y tiró la botella al aire con un ademán que no pude comprender.

Le miré sorprendido. El repitió el movimiento, un movimiento grotesco.

-¿No comprende usted? -preguntó.

-No -le contesté.

-Entonces, ¿no es usted de la hermandad?

-¿Cómo?

-¿No pertenece usted a la masonería?

-Sí, sí -dije-; sí, sí.

-¿Usted? ¡Imposible! ¿Un masón?

-Un masón -repliqué.

-A ver, un signo -dijo.

-Éste -le contesté, sacando de debajo de mi roquelaire una paleta de albañil.

-Usted bromea -dijo, retrocediéndo unos pasos-. Pero, en fin, vamos por el amontillado.

-Bien -dije, guardando la herramienta bajo la capa y ofreciéndole de nuevo mi brazo.

Apoyóse pesadamente en él y seguimos nuestro camino en busca del amontillado. Pasamos por debajo de una serie de bajísimas bóvedas, bajamos, avanzamos luego, descendimos después y llegamos a una profunda cripta, donde la impureza del aire hacía enrojecer más que brillar nuestras antorchas. En lo más apartado de la cripta descubríase otra menos espaciosa. En sus paredes habían sido alineados restos humanos de los que se amontonaban en la cueva de encima de nosotros, tal como en las grandes catacumbas de París.

Tres lados de aquella cripta interior estaban también adornados del mismo modo. Del cuarto habían sido retirados los huesos y yacían esparcidos por el suelo, formando en un rincón un montón de cierta altura. Dentro de la pared, que había quedado así descubierta por el desprendimiento de los huesos, veíase todavía otro recinto interior, de unos cuatro pies de profundidad y tres de anchura, y con una altura de seis o siete. No parecía haber sido construido para un uso determinado, sino que formaba sencillamente un hueco entre dos de los enormes pilares que servían de apoyo a la bóveda de las catacumbas, y se apoyaba en una de las paredes de granito macizo que las circundaban.

En vano, Fortunato, levantando su antorcha casi consumida, trataba de penetrar la profundidad de aquel recinto. La débil luz nos impedía distinguir el fondo.

-Adelántese -le dije-. Ahí está el amontillado. Si aquí estuviera Luchesi…

-Es un ignorante -interrumpió mi amigo, avanzando con inseguro paso y seguido inmediatamente por mí.

En un momento llegó al fondo del nicho, y, al hallar interrumpido su paso por la roca, se detuvo atónito y perplejo. Un momento después había yo conseguido encadenarlo al granito. Había en su superficie dos argollas de hierro, separadas horizontalmente una de otra por unos dos pies. Rodear su cintura con los eslabones, para sujetarlo, fue cuestión de pocos segundos. Estaba demasiado aturdido para ofrecerme resistencia. Saqué la llave y retrocedí, saliendo del recinto.

-Pase usted la mano por la pared -le dije-, y no podrá menos que sentir el salitre. Está, en efecto, muy húmeda. Permítame que le ruegue que regrese. ¿No? Entonces, no me queda más remedio que abandonarlo; pero debo antes prestarle algunos cuidados que están en mi mano.

-¡El amontillado! -exclamó mi amigo, que no había salido aún de su asombro.

-Cierto -repliqué-, el amontillado.

Y diciendo estas palabras, me atareé en aquel montón de huesos a que antes he aludido. Apartándolos a un lado no tardé en dejar al descubierto cierta cantidad de piedra de construcción y mortero. Con estos materiales y la ayuda de mi paleta, empecé activamente a tapar la entrada del nicho. Apenas había colocado al primer trozo de mi obra de albañilería, cuando me di cuenta de que la embriaguez de Fortunato se había disipado en gran parte. El primer indicio que tuve de ello fue un gemido apagado que salió de la profundidad del recinto. No era ya el grito de un hombre embriagado. Se produjo luego un largo y obstinado silencio. Encima de la primera hilada coloqué la segunda, la tercera y la cuarta. Y oí entonces las furiosas sacudidas de la cadena. El ruido se prolongó unos minutos, durante los cuales, para deleitarme con él, interrumpí mi tarea y me senté en cuclillas sobre los huesos. Cuando se apaciguó, por fin, aquel rechinamiento, cogí de nuevo la paleta y acabé sin interrupción las quinta, sexta y séptima hiladas. La pared se hallaba entonces a la altura de mi pecho. De nuevo me detuve, y, levantando la antorcha por encima de la obra que había ejecutado, dirigí la luz sobre la figura que se hallaba en el interior.

Una serie de fuertes y agudos gritos salió de repente de la garganta del hombre encadenado, como si quisiera rechazarme con violencia hacia atrás.

Durante un momento vacilé y me estremecí. Saqué mi espada y empecé a tirar estocadas por el interior del nicho. Pero un momento de reflexión bastó para tranquilizarme. Puse la mano sobre la maciza pared de piedra y respiré satisfecho. Volví a acercarme a la pared, y contesté entonces a los gritos de quien clamaba. Los repetí, los acompañé y los vencí en extensión y fuerza. Así lo hice, y el que gritaba acabó por callarse.

Ya era medianoche, y llegaba a su término mi trabajo. Había dado fin a las octava, novena y décima hiladas. Había terminado casi la totalidad de la oncena, y quedaba tan sólo una piedra que colocar y revocar. Tenía que luchar con su peso. Sólo parcialmente se colocaba en la posición necesaria. Pero entonces salió del nicho una risa ahogada, que me puso los pelos de punta. Se emitía con una voz tan triste, que con dificultad la identifiqué con la del noble Fortunato. La voz decía:

-¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Buena broma, amigo, buena broma! ¡Lo que nos reiremos luego en el palazzo, ¡je, je, je!, a propósito de nuestro vino! ¡Je, je, je!

-El amontillado -dije.

-¡Je, je, je! Sí, el amontillado. Pero, ¿no se nos hace tarde? ¿No estarán esperándonos en el palazzo Lady Fortunato y los demás? Vámonos.

-Sí -dije-; vámonos ya.

-¡Por el amor de Dios, Montresor!

-Sí -dije-; por el amor de Dios.

En vano me esforcé en obtener respuesta a aquellas palabras. Me impacienté y llamé en alta voz:

-¡Fortunato!

No hubo respuesta, y volví a llamar.

-¡Fortunato!

Tampoco me contestaron. Introduje una antorcha por el orificio que quedaba y la dejé caer en el interior. Me contestó sólo un cascabeleo. Sentía una presión en el corazón, sin duda causada por la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Con muchos esfuerzos coloqué en su sitio la última piedra y la cubrí con argamasa. Volví a levantar la antigua muralla de huesos contra la nueva pared. Durante medio siglo, nadie los ha tocado. In pace requiescat!

Tomado de ciudad Seva