https://wp.me/pAANo-K6

Fue a primeros de junio pasado, estando en Kioto, cuando me amenazó la enfermedad. Por supuesto, ya había sufrido ataques en Tokio pero, absteniéndome de alcohol, tomando baños fríos y masajes e ingiriendo píldoras, me consideré recuperado. Mas después de llegar a Kioto empecé a llevar una vida cada vez más irregular y pasé muchas noches en los bares y en las casas de geishas, con lo que me encontré resbalando hacia una recaída.

Según dice un amigo, esta alteración mía —esta atormentadora y estúpida alteración en la que me asquea ahora pensar— es probablemente una especie de neurosis llamada Eisenbhankrankheit (mal de tren). Mis ataques no tienen nada que ver con la náusea y el vértigo de los mareos: sufro las agonías del propio terror. En el momento en que me subo a un tren, en el instante en que pita el silbato y las ruedas empiezan a girar y los vagones arrancan balanceándose, en ese instante, se me acelera el pulso en todas las venas como si hubiese sido estimulado por una bebida fuerte, y la sangre se me sube a la cabeza. Un sudor frío aflora por todo mi cuerpo, los brazos y las piernas empiezan a temblarme como si tuviese tercianas. Me parece que, si no me someto a un tratamiento de emergencia, toda mi sangre —cada una de sus gotas— se precipitará dentro de ese pequeño recipiente, redondo y duro, que llevo encima del cuello, hasta que el mismo cráneo, como un globo de juguete inflado más allá de su capacidad, no tenga más remedio que estallar. Y, encima, el tren, con absoluta indiferencia y tremenda energía, se lanza por los raíles a toda velocidad. “¿Qué vale la vida de un ser humano?”, parece preguntar. Vomitando como un volcán su humo hollinoso y rugiendo a lo largo de su osado y cruel camino, se lanza ansioso, implacable, hacia los túneles color azabache, a lo largo de vacilantes puentes de acero, cruzando ríos, a través de praderas, bordeando bosques. Los pasajeros, también ellos, parecen demasiado indiferentes, mientras leen, fuman, descabezan un sueño o hasta contemplan por la ventanilla el panorama que se desenrolla vertiginosamente.

“¡Socorro, me muero!”, grito en mi interior, poniéndome pálido y jadeando como embargado por un fatal paroxismo. Corro al lavabo, zambullo la cabeza en agua fría o me agarro a la ventanilla y doy patadas en el suelo agitándome con frenética desesperación.

Tratando de lanzarme fuera del tren de una forma u otra, golpeo ferozmente los tabiques de mi departamento, sin reparar en mis puños sangrantes, y rujo como un criminal encerrado en el calabozo. En el paroxismo del ataque, a duras penas puedo contenerme para no abrir la puerta y tirarme del tren, o agarrar me ciegamente al timbre de alarma. Pero, en todo caso, me las arreglo para controlarme hasta la parada siguiente, salgo dando traspiés, ofreciendo un doloroso y deplorable aspecto, y me abro camino a duras penas desde el andén hasta la puerta de salida. Tan pronto como abandono la estación, el pulso se me tranquiliza con absurda rapidez y las sombras de mi ansiedad desaparecen una tras otra.

Esta fobia mía no se limita a los trenes. Puede echárseme encima en los trolebuses, automóviles y teatros, en cualquier lugar en que el movimiento y el color, y el ruido y el bullicio de la multitud, parecen amenazar a mis nervios enfermizamente excitables. Estoy expuesto a un ataque en cualquier parte y a cualquier hora. Sin embargo, en los trolebuses y teatros, puesto que puedo escapar fácilmente, nunca me he sentido tan al borde de la locura.

Y así fue como a primeros de junio, cuando iba subido en un oscilante trolebús de Kioto, me di cuenta de que la enfermedad me tenía aún entre sus garras. Hasta entonces, había evitado escrupulosamente los trenes y abandonado toda idea de volver a Tokio hasta sentirme seguro de que no me volvería la fobia. Quería presentarme al reconocimiento militar, lo que había de hacerse antes de que pasase el verano, en cualquier lugar cercano a Kioto, al que pudiese llegar sin tomar el tren.

Desgraciadamente, supe que era demasiado tarde para sufrir el examen en cualquiera de los centros cercanos a Kioto, pero gracias a un amigo de Osaka conseguí ir a uno que había en una aldea de pescadores, en la línea de trolebuses Osaka-Kobe, siempre que transfiriese allí mi residencia legal con dos o tres días de anticipación. Los reconocimientos en aquel pueblo estaban anunciados para mediados de junio.

Estaba encantado de poder ir en trolebús, sin tener que pisar el tren, ni mucho menos hacer el viaje a Tokio. Y alrededor de las doce del día, con mi certificado oficial y una copia de mi partida de nacimiento (que me fue enviada desde Tokio) en el bolsillo, me dirigí a la estación de la línea Osaka-Kobe, que está en la calle de Gojo.

Una luz como de pleno verano resplandecía sobre las secas y polvorientas calles de Kioto, el cielo claro parecía venenosamente alisado: suave extensión de denso índigo azul. Yo llevaba una capa de seda sobre un kimono liso sin forro y en el camino hacia la estación, en rickshaw, pude sentir un suave rezumar como de pegajosas gotas de sangre desde los crecidos cabellos junto a las sienes y cómo me resbalaban por las mejillas hasta empaparme el cuello. Mirando hacia el monte Atago desde el puente de Gojo, vi las calientes olas ondulando al pie de las colinas como impulsadas desde las entrañas de un horno ardiente. Los campos distantes y los bosques estaban oscurecidos por una neblina vaporosa, mientras en el primer plano los tejados y los muros de piedras ajedrezadas y las aguas del río Kamo estaban teñidos de tan vívidos tonos, tan vivos como si fuesen pintura aún fresca, que me herían los ojos al mirarlos. Cuando empecé a bajar, tras dejar el rickshaw, a la estación, los bordes del kimono se me pegaban a las piernas empapadas de sudor y las ceñían tan estrechamente que estuve a pique de caerme.

“Todo irá bien si se trata de un trolebús”, fue lo que me dije a mí mismo queriendo darme un poco de ánimo, pero ya tenía los nervios tensos por culpa del deprimente calor. Después de sacar el billete para Osaka, decidí descansar hasta que se me calmasen los nervios y me desplomé en un banco sobre el que permanecí sentado, mirando ausente a la calle igual que un mendigo.

Coche tras coche de la línea Osaka-Kobe —construidos mucho más sólidamente que los trolebuses, tan oscuros y macizos como jaulas de fieras— llegaban, ululaban su silbido y vomitaban una multitud de viajeros a cambio de otra (que inmediatamente engullían) y se marchaban a Osaka. Llegaba un coche cada pocos minutos. Haciendo acopio de todo mi valor, me puse en pie y me acerqué a la puerta de control de billetes, pero entonces el corazón empezó a latirme salvajemente y las piernas se negaron a llevarme más lejos. Me pareció haber sido paralizado por un espantoso hechizo. Me volví tambaleante hacia el banco.

—¿Rickshaw, señor?

—No, estoy esperando a alguien —le contesté al hombre—. Voy a Osaka. —Pero después de haberme librado de él me quedé donde estaba. “Voy a Osaka”, había respondido, pero no sé por qué sonó en mis oídos “voy a morir”. Qué asombro hubiera sentido el hombre de la rickshaw si se me hubiesen cerrado los ojos y me hubiese quedado en el sitio: una cosa tan brusca como la muerte de Svidrigailov en Crimen y castigo (“¡Si alguien te pregunta, dile que me he ido a América!”), cuando se apoyó la pistola en la frente y se pegó un tiro.

Cuando miré el reloj, vi que era cerca de la una. La oficina del pueblo cerraría seguramente a las tres o las cuatro y yo tenía que estar inscrito antes de acabar el día para ser admitido a examen. De otra forma, los amables esfuerzos de mi amigo habrían sido estériles. Súbitamente inspirado, compré un botellín de whisky en una tienda cercana. Luego, me senté otra vez en el banco, me apoyé en el respaldo y empecé a vaciar el frasco a sorbitos.

De acuerdo con experiencias pasadas, el whisky me amortecía los nervios el tiempo suficiente para permitirme escapar de lo más agudo del terror. Tenía en él una fe casi supersticiosa. Pensé que si me emborrachaba hasta perder la cabeza antes de subir al trolebús, podría ser capaz de llegar a Osaka sano y salvo.

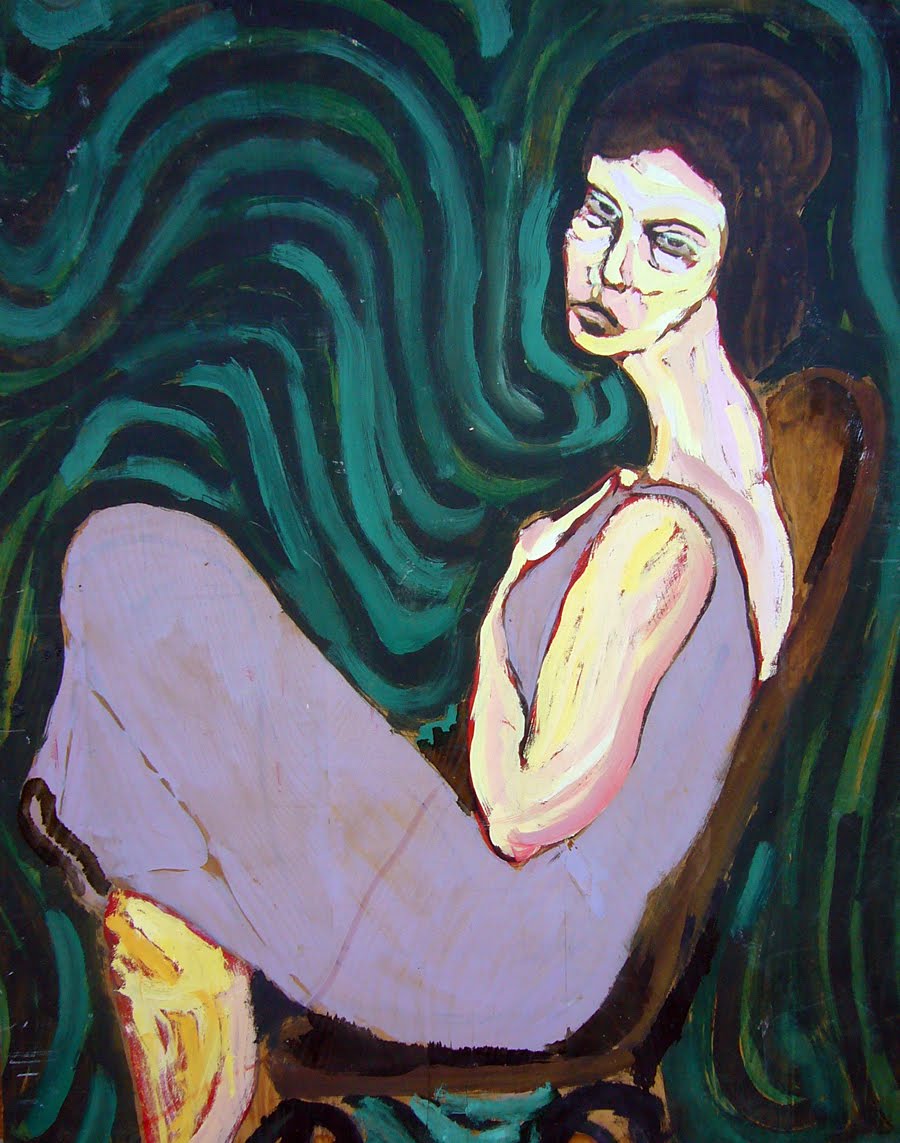

El entumecimiento iba empapando poco a poco mi abatido cuerpo. Mientras seguía pacientemente sentado, era consciente de que una loca borrachera iba pudriendo de un modo espléndido mi conciencia y embotando todos mis sentidos. Pronto empecé a mirar con ojos mortecinos y lánguidos al alegre y ruidoso pasaje, observando el flujo de las arremolinadas luces y sombras.

Las gentes que pasaban al pie del puente de Gojo iban ruborizadas, color carmín, y perladas de sudor, como figuras de gelatina derritiéndose. Hasta las guapas jovencitas envueltas en ropas de verano finas como películas sufrían ostensiblemente —se veía su cuerpo inflamado— el calor que no cedía. El sudor… el sudor de muchedumbres ingentes parecía exudar sin fin en la atmósfera bochornosa, cernerse sobre todo, adherirse pegajoso a las paredes y a cuanto era superficie. Recordé un verso de poesía decadente: “Sobre la ciudad cuelga una neblina de sudor…”.

Como una pantalla de cine que se arrugase, la calle parecía ondear hacia atrás y hacia adelante, unas veces combándose, quebrándose otras, empañándose, duplicándose… Saber que estaba borracho perdido era lo único que me envalentonaba, que me daba osadía.

Por fin, me decidí a subir al coche siguiente y tomé la precaución de comprar otra botella de whisky. También —para poder enfriarme la cabeza si, por casualidad, sintiese que iba a darme un ataque— compré un poco de hielo picado y lo envolví en el pañuelo.

Armado así, me dejé estrujar y empujar hacia la verja por la trituradora multitud, di el billete para que lo picasen y ya iba a llegar al andén cuando me sentí de nuevo bajo el hechizo. En presencia de aquel coche enfurecidamente bufante y gritador, tan impaciente por salir bramando, mis nervios se desprendieron de su protector barniz alcohólico y mi cabeza, de repente lúcida, se despejó y empezó a trepidar y temblar. Me sentía presa de un todopoderoso terror, como si se me fuese a romper la mente, como si estuviese a punto de hundirme en un negro coma o en el limbo de la locura. Instintivamente, retrocedí de prisa hacia la puerta.

—Perdón —dije sin pensar al empleado—, acaban de picarme el billete, pero tengo que esperar a un amigo, así es que tomaré el próximo coche. —Apretándome el paquete de hielo sobre la frente, me abrí camino contra la corriente de viajeros y, enervado por completo, me fugué de la estación como si me persiguiese un espíritu diabólico. Desfondándome desmadejadamente en un banco, me las arreglé para empezar de nuevo a respirar sin agobio. Sentí como si alguien, a mis espaldas, estuviese riéndose de mí sarcásticamente.

“Esto no debería haber sucedido —me dije—. Pensé que estaba bastante borracho como para conseguirlo; ¿qué diablos marcha hoy mal? ¿Están hoy mis nervios tan en carne viva que no hay whisky que pueda con ellos?”

Y dieron las dos. “Si pierdo más tiempo va a ser demasiado tarde —pensé—. Y si pierdo esta ocasión, tendré que volver pronto a Tokio. Pero supongamos que escribo una carta a las autoridades explicándoles mis cuitas”: “Dado que un viaje en tren podría matarme o volverme loco, no puedo volver a Tokio a tiempo para el reconocimiento”. Quizá me respondiesen: “Aun en el caso de morir o volverse loco, no puede dejar de presentarse a tiempo para el reconocimiento”. Esto me obligaría a coger el tren y volver a Tokio como un loco furioso… Me gustaría arremeter contra ellos el día del examen y dar un espectáculo. “¿Lo están viendo? —les diría entre sollozos—. ¡Son ustedes tan insensatos que he perdido la razón!” ¿Qué diría entonces el médico militar?, me pregunto. Quizá me felicitase indiferentemente. “Muy bien. Ha hecho usted bien en volver. Ha hecho usted bien en volver aun a costa de volverse loco. Admiro su sentido del deber.”

Todavía rebosante de whisky, dejé vagar mis pensamientos de una estupidez a otra, sentado allí, riéndome de mí mismo, enfureciéndome, rabiando o sintiendo asco.

Tras considerar seriamente la situación, decidí que solo tenía tres opciones: morirme, volverme loco o seguir sin volver a Tokio. Si no quería morirme o volverme loco, tenía que vencer mi fobia y salir para Osaka inmediatamente.

Pero supongamos que pierdo el sentido en el trolebús…

Suspirando con desconsuelo, miré foscamente al coche que se acercaba y me levanté del banco. Tal vez debería volar a una casa de geishas para olvidar mis cuitas. ¿O debería quedarme allí otro poquito en espera de tranquilizarme? El sol se pondrá, la noche se irá cerrando. Si me quedo aquí sin más hasta que parta el último de los trolebuses y entonces vuelvo a mi apartamento sin haber resuelto nada, quizá me conforme con mi suerte y sienta algún alivio.

—¡Qué bien, T! ¿Adónde vas?

Era mi amigo K. Vestía un fresco kimono de verano y un sombrero panamá, airosamente encasquetado en la nuca, sombreaba sus bien dibujadas facciones y su elegante cabellera.

Sobresaltado, como si me hubiesen cogido cometiendo un crimen, balbuceé:

—Solamente a Osaka… —y sonreí como un bobo.

—¡Ah! Aquel médico militar del que me hablaste el otro día —asintió comprensivo K.—. Precisamente voy a Fushimi. Podemos ir juntos.

—Bueno…

—Te presento a un amigo mío.

K. me presentó al instante a su compañero, que era médico: un hombre rubicundo, algo rollizo, de unos treinta y pocos años, con un encantador bigotito pulcramente recortado.

—¿Seguimos el viaje juntos? Pase delante, por favor.

—Sí, gracias —respondí, todavía indeciso. Pero me dejé llevar hacia aquel feroz coche.

—Por favor, por favor, tú primero —insistió K., casi empujándome dentro.

—Pues bueno.

Resueltamente, cerré los ojos y subí de prisa al coche. Apenas estuve dentro, me agarré a una correa con una mano, y con la otra me acerqué la botella de whisky a la boca y tomé un buen trago. El hecho de hallarme en pie y agarrado a una correa me dio la sensación de ejercer todavía algún control sobre mi destino.

—Es usted un buen bebedor, ¿no? —dijo el doctor.

—No, es que detesto los trenes. Tengo que beber o no puedo tomarlos.

Me di cuenta, de pronto, de que mi explicación podría parecer un tanto ilógica, especialmente a un médico.

Con un último resoplido del silbato, el trolebús empezó a moverse:

“¿Voy a morirme ahora? —susurró una voz dentro de mí—. Esto debe de ser lo que se siente cuando le van a guillotinar a uno.”

—¿Qué piensa usted, doctor? ¿Cree usted que superaré el examen físico?

—Vamos a ver. Lo pasará perfectamente. Un tipazo tan fortachón como usted…

Ya habíamos dejado atrás las calles de Kioto; a gran velocidad, iban pasando por las ventanillas las hojas tiernas de los árboles y arbustos suburbanos, el camino real, las bajas colinas de las afueras de la ciudad. Fue entonces cuando un pequeño brote de confianza empezó a abrirse en mi interior. Después de todo, quizá pudiese llegar a Osaka sano y salvo.