Hace mucho tiempo que estoy muerta.

Sakaki y yo intentamos suicidarnos juntos, pero él sobrevivió. Sólo morí yo.

Al morir, no sabía qué hacer. Reaparecí en forma de espectro, incapaz de abandonar el mundo de los vivos, pero ahora todo eso ya no tiene importancia. Aun así, sigo pensando en él constantemente.

El otro día, Sakaki murió a los ochenta y siete años. Digo el otro día, pero ya ha pasado bastante tiempo. Ni siquiera sé en qué época estamos.

Conocí a Sakaki con cuarenta años recién cumplidos. Él debía de tener más o menos la misma edad. Quedamos muchas veces. Poco a poco, nos pegamos. Puede que suene raro decirlo así, pero es la palabra que me parece más adecuada cuando pienso en nuestra relación. Con él, el placer no tenía nada que ver con lo que había experimentado hasta entonces. Por muchas veces que hiciéramos el amor, nunca teníamos suficiente. Teníamos que hacerlo cada vez más a menudo. Aunque ambos teníamos una edad en que las fuerzas empiezan a flaquear, no podíamos controlarnos. Sufríamos porque nos fallaban las fuerzas, pero nuestro deseo nunca se agotaba. A veces tenía la extraña sensación de estar poseída.

Mientras tanto, nuestros cuerpos se pegaron el uno al otro. ya no podíamos separarnos. Pronto no fueron sólo los cuerpos, nuestros espíritus también se quedaron pegados. Hasta que, al final, no nos quedó otra salida que suicidarnos juntos.

Unos días antes de tomar la decisión, Sakaki y yo fuimos a comer sushi. A él siempre le había gustado. Empezaba por el pescado blanco y luego pedía marisco, pescado azul, otra vez pescado blanco y anguilas. Pero aquel día lo hizo de otra forma. Era la temporada del sábalo. Empezó pidiendo un plato de sushi de sábalo. Luego pidió otro, pero aún no tenía suficiente, así que siguió comiendo lo mismo. Aunque fuera la temporada del sábalo, para el restaurante era un problema que un solo cliente agotara todas las existencias. Sakaki no era una persona irrespetuosa, pero aquel día pidió demasiada comida. Comió tanto que me provocó náuseas.

—¿Qué te pasa?—le pregunté. Él sonrió.

—Tú cállate—me espetó.

Me daba miedo cuando me hablaba así. No usaba un tono de voz intimidante, sino más bien normal, pero yo temía que sus palabras me devorasen.

Terminó comiéndose todo el sábalo del restaurante. Yo estaba sentada a su lado sin comer nada. Una vez hubo acabado, pidió caballa, sardina, jurel y todo el pescado azul que fue capaz de comer. Estuvo dos horas sin hacer nada más que comer. Yo permanecí sentada a su lado, tiesa como un palo. Sólo pedí un poco de pulpo y de calamar, y bebí té. Oía el ruido que hacía Sakaki al masticar cada vez que se llenaba la boca de sushi, el ruido de sus dientes triturando el pescado. Al cabo de unos días, me propuso que nos suicidáramos juntos.

En cuanto tomamos la decisión, dejó la empresa. Se fue de su casa sin decir adónde iba. Desapareció. Ese mismo día pasó a recogerme y fuimos a una pequeña agencia inmobiliaria.

—Queremos alquilar un piso. No hace falta que sea muy grande, nos basta con uno de seis tatamis y una cocina pequeña. Luminoso, a poder ser.

Sakaki se explicaba meticulosamente pero con cierta indiferencia. El propietario de la inmobiliaria, un hombre mayor, lo escuchaba sin parpadear. Teniendo en cuenta el dinero que podíamos destinar al alquiler, cogió de un estante varios planos de pisos enrollados con un cordel y los abrió delante de nosotros. Se humedeció la punta del dedo con la lengua y empezó a enseñarnos los planos uno por uno, sin prisa.

—Este biso les gustará. —El señor de la inmobiliaria decía biso en vez de piso—. Es muy luminoso. La parte de atrás da al río, y como al otro lado de la calle hay una escuela de comercio, es una zona poco transitada y muy tranquila por las noches. El edificio es bastante nuevo, no tendrán problemas de vecinos fisgones.

Antes de decir la palabra fisgones, carraspeó un poco. Echó un vistazo a nuestras manos, que habían estado entrelazadas desde que nos sentamos. Cada vez que nos miraba de soslayo, yo me sentía como si encogiera, pero Sakaki no parecía preocupado en absoluto. Notaba su mano encima de la mía. Su palma era cálida y pesada.

—Iremos a ver el piso que hay enfrente de la escuela de comercio. y también nos gustaría ver otros, espero que encuentre algo que pueda interesarnos—dijo Sakaki, con el mismo tono de voz con que había pedido un plato tras otro en el restaurante de sushi, mientras observaba abstraído el diploma de agente inmobiliario colgado en la pared, delante de nosotros. Yo intentaba leer los anuncios pegados en la puerta de cristal, junto al listado de condiciones para solicitar un alquiler. Desde dentro, las letras se veían al revés, como en un espejo, y costaba leerlas: “3 tatamis, W.C. compartido, a 7 minutos de la estación. 9000 yenes”, “4 tatamis y medio, W.C., a 5 minutos de la estación, obra nueva. 15 000 yenes”. Mientras descifraba los anuncios a duras penas, recordé mi breve matrimonio.

Cuando sólo tenía veinte años recién cumplidos, me casé con un respetable hombre de negocios. Yo iba a la escuela de costura, y una señora del vecindario concertó nuestro matrimonio. Pronto nos pusimos de acuerdo y celebramos la boda en el templo del barrio. Ya hacía tiempo que mi madre había fallecido. Sin saber muy bien cómo prepararme, cogí el futón y cuatro cosas más y me instalé en casa de mi nuevo marido.

Él solía ser un hombre serio y responsable, pero de vez en cuando sus ojos brillaban de una forma rara. Entonces bastaba con que yo dijera una sola palabra para que se encolerizara como si se hubiera vuelto loco, y me pegaba y me daba patadas. Al principio sólo pasaba muy de vez en cuando, pero pronto las palizas empezaron a ser habituales.

Acudí a la mujer que había concertado nuestro matrimonio en busca de consejo, y ella intentó convencerme para que tuviera paciencia. Lo intenté, pero las palizas eran cada vez más frecuentes, así que al final acabé huyendo. Pensé que, si volvía a casa de mi padre, mi marido vendría por mí, de modo que me escondí y empecé a vivir sola. Encontré trabajo en un club nocturno, pero no era lo mío. El propietario del local se dio cuenta y tuvo la amabilidad de presentarme a uno de sus clientes, quien encontró un empleo para mí en una empresa de venta de material de oficina al por mayor. Me instalé en la residencia para las empleadas de la empresa, que fue mi hogar a partir de entonces.

Antes de conocer a Sakaki había tenido varias relaciones, pero ninguna fue duradera. La mayoría de los hombres me decían que se aburrían conmigo. Él era el único que nunca me lo dijo.

—¿Por qué estás conmigo?—le pregunté un día.

—Porque te pareces a Kiyo—repuso él tras una breve reflexión.

—¿A Kiyo?

—Sí. ¿No la conoces? Es la vieja sirvienta que aparece en la novela Botchan de Soseki.

—¿Una criada?

—Es muy buena mujer.

A continuación, Sakaki me hizo el amor. Nuestras relaciones siempre empezaban de forma suave y se intensificaban poco a poco. Yo sabía que estábamos rebasando todos los límites, pero me dejaba llevar hasta el infinito. Los ojos de Sakaki parecían sonreír, pero su cuerpo pesaba cada vez más y no se podía despegar del mío.

Alquilamos el piso luminoso de seis tatamis que daba a la escuela de comercio. Cuando le dije a Sakaki que quería llevarme el futón que utilizaba en la residencia de la empresa, se echó a reír.

—Olvídalo, compraremos uno nuevo.

—No merece la pena.

—¿Por qué no?

—Pues porque…, porque pronto…

—¿Porque pronto moriremos?—acabó la frase, y se echó a reír de nuevo.

Al piso nuevo sólo llevamos tres cajas, un baúl, un paraguas roto y dos futones nuevos. Cuando terminamos de ordenarlo todo, Sakaki se tumbó en el tatami boca arriba.

—Qué tranquilidad—dijo en un tono de voz extrañamente alegre—. Me gustaría poder estar siempre así.

Tumbado boca arriba, Sakaki estiró las piernas y los brazos. Yo empecé a barrer el polvo que se había levantado durante el traslado con una escobilla de mano que habíamos comprado en la tienda contigua a la escuela de comercio. Barrí concienzudamente, esquivando las extremidades estiradas de Sakaki.

—No hace falta limpiar. Déjalo.

—Estoy a punto de terminar.

Mientras limpiaba, el corazón me latía más deprisa. Noté una extraña sensación en el pecho. A pesar de que nuestra relación no tenía ningún futuro, sentía la necesidad de seguir haciendo las pequeñas tareas diarias. Cuando terminé de barrer, quería limpiar el suelo de madera del fregadero, pero Sakaki gritó:

—¡Déjalo!

—Es que…

—¡Ya basta!—insistió, golpeando el tatami con el puño cerrado. La tranquilidad que transmitía un momento antes se había evaporado sin dejar rastro. Entonces comprendí que estaba asustado.

Qué estúpida. No me había dado cuenta del miedo que lo atenazaba. O, mejor dicho, había fingido ignorarlo. Avergonzada, entendí que había sido absurdo tratar de encajar las piezas de los pocos días que pasaríamos en aquel piso. Pero no podía evitar pensar en las pequeñas cosas del mañana.

—Ven aquí—me dijo, con una mirada grave.

Dejé el paño en el fregadero y me arrodillé al lado de Sakaki, que seguía tumbado. Acto seguido, él me agarró la muñeca y me arrastró hasta tumbarme en el suelo.

—No juegues a querer ser una familia.

Antes de terminar la frase, me levantó la falda hasta la cintura.

—Te equivocas—repuse mientras forcejeaba. Sakaki se sentó encima de mí con las piernas abiertas y me sujetó las manos. En cuanto me tuvo inmovilizada, me miró fijamente sin decir nada. Yo también lo miré en silencio. Tenía una expresión serena. Aunque estuviera nervioso, su cara siempre reflejaba paz. Parecía tranquilo, incluso en aquel momento. Me miraba tranquilamente, sentado encima de mí con las piernas abiertas. Su mirada era lo único grave que había en aquel rostro sereno.

—No sé qué es una familia—repliqué con un hilo de voz.

—Es verdad, no lo recordaba—repuso él, con la voz un poco menos tensa.

—¿A tu mujer le gusta limpiar?

—Supongo que como a todo el mundo.

Siempre procuraba no preguntarle por su familia, y él casi nunca la mencionaba ni me enseñaba fotos. Tenía dos hijos, uno estudiaba tercero de primaria y el otro, segundo. Se parecían a su madre. Al mayor le gustaba leer, y el pequeño decía que quería ser maquinista. La mujer de Sakaki, cinco años más joven que él, enseñaba a coser kimonos a las mujeres del barrio. Los domingos, si hacía buen tiempo, iban de excursión todos juntos a las afueras de la ciudad. Por la tarde iban al mercado, donde compraban los productos que estaban de oferta: si hacía frío, cenaban fideos udon con verduras fritas, y si hacía calor, comían fideos fríos acompañados de tempura.

Aunque procurase no preguntarle nada, conocía todos esos detalles. Las pocas cosas que me había contado alguna vez se me habían quedado grabadas en el cerebro sin que se me escapara ninguna, y crecían cada vez más. Habíamos decidido que no podíamos vivir juntos. Y decidimos morir juntos. No fue idea mía.

Sakaki se apartó de mí y se tumbó de nuevo encima del tatami. Cerró los ojos. Tardó muy poco en conciliar el sueño. “Vas a resfriarte”, le advertí sacudiéndolo, pero no se despertó. Lo tapé con uno de los futones nuevos. Me arrodillé a su lado y estuve un rato observándolo. El sol se ponía, y el piso estaba cada vez más oscuro. Cuando menos me lo esperaba, mientras contemplaba su rostro en silencio, Sakaki abrió los ojos.

—He tenido una pesadilla—dijo.

—¿En qué has soñado?

—No me acuerdo, pero daba miedo.

—Ah. Ya veo.

—Tienes que ayudarme.

—¿A hacer qué?

—No lo sé. Pero tienes que ayudarme.

—Oye, ¿qué te parece si, en vez de suicidarnos, nos vamos de aquí y desaparecemos?

—Sería lo mismo.

—¿Estás seguro?

—No importa adónde vayamos, nada cambiará.

Su mirada era igual de grave que antes.

—Si hacemos algo que nos apetezca, seremos felices y quizá no querremos morir.

—Ya estamos haciendo lo que nos apetece.

—A mí no me lo parece.

—¿A qué te refieres? Desde que dejamos casi todo lo que teníamos hemos estado haciendo lo que nos apetecía.

No sé cuándo Sakaki había decidido dejarlo “casi todo”. Tomó la decisión a mis espaldas cuando se encontró en un callejón sin salida. Una vez hubo tomado la decisión, me propuso que nos suicidáramos juntos.

Yo no quería morir. Pero tampoco amaba tanto la vida como para seguir viviendo, de modo que le respondí que lo acompañaría. “Eres muy amable”, me dijo él. No era una cuestión de amabilidad, no. Si no lo hacía por amabilidad, ¿por qué lo hacía? Era algo más sencillo, simple y elemental. Yo no sabía hacer cosas complicadas.

—Aún estás a tiempo de volver—le decía de vez en cuando.

—¿Adónde?

—Con tu mujer, por ejemplo.

Sólo se lo decía por compromiso. Si me hubiera abandonado, me habría hecho una buena jugarreta. Pero, en el fondo, habría entendido que se fuera y lo habría aceptado sin más. Además, teniendo en cuenta la situación, me sentía obligada a decirle que volviera a su casa.

“Estoy cansado —solía quejarse—. Ya no puedo más. Quiero morir cuanto antes”. A pesar del cansancio que acumulaba, al final sobrevivió. Se salvó, volvió con su mujer y vivió una vida larga y feliz hasta los ochenta y siete años. Y yo morí. No le guardo rencor. Pero no puedo dejar de pensar que yo morí.

Sakaki y yo convivimos durante aproximadamente un mes en nuestro pisito luminoso. Por la noche íbamos a una pequeña taberna del barrio y nos tomábamos una botella de cerveza y unos cuantos vasos de sake. Para empezar, siempre pedíamos un estofado. Cuando ya llevábamos una semana frecuentando el mismo lugar, nos traían la cerveza y el estofado sin tener que pedirlo.

“Este estofado está riquísimo”, decía Sakaki cada vez quelo probaba. Nunca he sabido si le parecía especialmente sabroso porque sabía que iba a morir o porque realmente lo era. Hace mucho tiempo que estoy muerta, pero todavía recuerdo el sabor de aquel estofado. Aun así, sigo con la duda de si era mejor que cualquier otro.

Paseábamos junto al río, un poco achispados. Luego regresábamos al piso y hacíamos el amor. Como no teníamos nada mejor que hacer, lo hacíamos más de una vez. Cuando nos cansábamos, charlábamos un rato. Sakaki solía provocarme: “Háblame de los hombres con los que has estado hasta ahora”, me decía, por ejemplo. Dado que nuestra relación no tenía futuro, yo creía que no le importaría saber la verdad, y se la contaba con todo lujo de detalles. No tenía gran cosa que explicar, pero él se ponía celoso: “con los demás estabas mejor que conmigo, ¿verdad?”, insistía. A veces, mientras hablábamos, me penetraba de repente con un gesto deliberadamente teatral, como si estuviera interpretando un papel. Supongo que, como íbamos a morir pronto, necesitaba hacer un poco de teatro para no sentirse incómodo. Una vez muerta, pensé que debería haberle preguntado por qué lo hacía, pero ya era demasiado tarde.

Después de haberlo meditado detenidamente, decidimos no suicidarnos en el piso. Habría sido un problema para el señor de la inmobiliaria. Al fin y al cabo, era un hombre mayor, y nos había hecho el favor de no insistir demasiado con el tema del aval.

No teníamos ninguna posibilidad de obtener barbitúricos. Se nos ocurrió saltar en una acequia de las afueras de la ciudad, pero últimamente, comparado con unos años atrás, el caudal de agua era escaso y la corriente demasiado débil. No queríamos correr el riesgo de sobrevivir.

Estuvimos tentados de escoger algún lugar famoso concurrido por los suicidas y morir según el método habitual de la zona, pero Sakaki empezó a protestar.

—Morir es demasiado complicado.

—Quizá tengas razón.

Cuando llegó el momento de planear los detalles concretos, fui yo quien tomó la iniciativa, mientras que Sakaki se limitaba a responderme con evasivas: “Sí. Ya. Claro. Como quieras”.

Finalmente, decidimos saltar desde un acantilado que daba al mar del Japón. Yo me encargué de comprar los billetes de tren y de reservar el alojamiento.

—Deberíamos pasar la última noche en un buen hotel —le propuse, y Sakaki esbozó una pequeña sonrisa. Mientras sonreía, hojeaba distraídamente una novela erótica que había comprado en una librería de ocasión del barrio.

—De acuerdo. Dormiremos en un buen hotel, comeremos bien y nos suicidaremos—me respondió.

Bajamos del tren en una estación de una línea secundaria situada muy cerca del mar. Echamos dos cartas en un pequeño buzón: la de Sakaki era para su mujer y sus hijos, mientras que yo le había escrito al señor de la inmobiliaria pidiéndole disculpas por haber dejado el piso sin previo aviso.

Caminamos hasta el acantilado cogidos de la mano. Soplaba un fuerte viento. Yo tenía la mente en blanco. Me había imaginado que toda mi vida me pasaría por delante de los ojos como si fuera una linterna mágica, pero era incapaz de pensar. Miré a Sakaki, que parecía tan tranquilo como siempre. Desde que habíamos tomado la decisión de suicidarnos juntos, sólo su mirada era grave.

—¿Tienes miedo, Tokiko?

—Creo que no.

—Yo sí tengo miedo.

—Quiero pedirte un favor.

—Dime.

—Si sólo muero yo y tú sobrevives, quiero que me entierres cerca de la tumba donde te enterrarán a ti.

—No seas ridícula.

Sakaki soltó mi mano, me giró hacia él hasta que estuvimos cara a cara y me dio un fuerte abrazo.

—Eres ridícula. Te pareces a Kiyo.

—¿Kiyo?

—Sí, mujer, el personaje de la novela de Soseki.

—¿Por qué dices esto?

—”Usted es más joven que yo, señorito. Cuando muera, entiérreme en su panteón. Una vez en la tumba, esperaré su llegada con impaciencia”, le dijo Kiyo a su señorito el día antes de morir.

Sakaki parecía emocionado. Yo no me sentía identificada con Kiyo, pero sus palabras me habían impresionado.

—Vamos a morir juntos, no te preocupes por las tumbas. Dicho esto, Sakaki me abrazó de nuevo. Yo me quedé quieta, con las manos colgando a ambos lados del cuerpo.

—¿Sabes? No quiero morir—le dije.

En realidad, no lo pensaba. Estaba dispuesta a morir. Cuando llegó el momento, lo supe con certeza. Nunca había tenido ganas de vivir. Lo que pasa es que hasta entonces no se me había ocurrido la idea de quitarme la vida.

—Pues es demasiado tarde —dijo Sakaki, un poco pálido.

—¿Por qué?

—Porque ya estamos aquí. Suicidémonos. Muramos juntos.

Sakaki estaba convencido de que no podría suicidarse sin mí. “Si no puede morir solo, será mejor que no se suicide”, pensé, pero yo ya había tomado la decisión.

—Pues anda, suicidémonos juntos—dije en un tono de voz deliberadamente dulce. De hecho, debería haberle impedido que saltara. Pero no lo hice. “Soy una miserable”, pensé. Al poco rato, saltó y me arrastró hacia el mar junto a él.

Sakaki sobrevivió. Lo rescató una barca de pescadores. Yo choqué contra una roca del fondo del mar y fallecí en el acto.

Al principio no lograba entender por qué sólo yo había muerto y él se había salvado. Si bien era cierto que justo antes de saltar había pensado que Sakaki no debía morir, aquel final me parecía incomprensible.

Su mujer y sus hijos fueron a buscarlo y lo llevaron de vuelta a casa. Gracias a sus cuidados, al cabo de un mes ya se había recuperado y volvía a hacer vida normal, como si nada hubiera ocurrido. No se divorció, y fue un buen padre. El día del aniversario de mi muerte, fue al mar del Japón y estuvo mucho rato rezando.

Después de morir, empecé a reflexionar sobre mi vida. Flotaba constantemente alrededor de Sakaki. Se me hacía raro verlo vivo. Era un misterio que continuara vivo habiendo muerto yo. Cuando mueres, todo desaparece. Te quedas vacío por dentro. Eso no lo sabía antes de morir. Como llevaba una vida que no me hacía feliz, no me resultó difícil suicidarme. Pero ¿por qué quería morir él? Cuantas más vueltas le daba, menos lo entendía. Que esté muerta no significa que pueda adivinar los pensamientos de la gente, así que, por mucho que flotara a su alrededor, no podía saber qué le pasaba por la cabeza.

Puesto que cuando mueres te quedas vacío por dentro, puede que mis pensamientos, en realidad, ya no existan. Siempre pienso en él. Aunque esté muerta, pienso intensamente en él. Cuando estaba viva lo hacía de una forma más etérea, mis pensamientos eran más vaporosos que ahora.

Sakaki murió a los ochenta y siete años. Creía que después de su muerte volvería conmigo, pero no lo hizo. Cuando murió, desapareció por completo. Se ve que la mayoría de la gente se esfuma sin dejar rastro. Los casos como el mío no son nada habituales. Una vez muerto él, ya no tengo adonde ir. Es muy angustioso.

Cuanto más angustiada me siento, más pienso en él. Aunque ya hace mucho tiempo que murió, sigo pensando en él. A veces incluso dudo de que Sakaki existiera de verdad, pero no puedo dejar de pensar en él con todas mis fuerzas.

Así han pasado cien años.

Ahora, un siglo más tarde, apenas recuerdo las cosas que nos unían. Sólo sé que lo amaba profundamente.

No sé qué pasará. No sé si al cabo de cien años, y de cien años más, seguiré pensando en él. Cuando estaba viva, conocí a Sakaki y decidimos por casualidad suicidarnos juntos, y así hemos terminado.

A veces recuerdo que él me comparaba con Kiyo. Me pregunto si es cierto que Kiyo esperó a su señorito dentro de su tumba. Yo esperé a Sakaki y nunca vino. Ya han pasado cien años y nada ha cambiado. Ahora ya está muerto, y no cambiará nada.

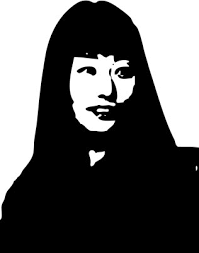

Hiromi Kawakami

Escritora. Entre sus libros se cuentan Kamisama, El cielo es azul, la tierra blanca, Algo que brilla como el mar y El señor Nakano y las mujeres.

Traducción de Marina Bornas Montaña.

Cien años