¿Dónde quedó

el árbol que sembraste?

la luna, el fruto.

Todos rompieron filas;

o quizá sea

que aún florece el páramo

y en vos, la oscuridad.

El blog no tiene propósitos comerciales-Minificción-cuento-poesía japonesa- grandes escritores-epitafios

¿Dónde quedó

el árbol que sembraste?

la luna, el fruto.

Todos rompieron filas;

o quizá sea

que aún florece el páramo

y en vos, la oscuridad.

La enumeración caótica.

Las metáforas en general, y en particular las metáforas visuales. Más concretamente aún, las metáforas agrícolas, navales o bancarias. Ejemplo absolutamente desaconsejable: Proust.

El antropomorfismo.

La confección de novelas cuya trama argumental recuerde la de otro libro. Por ejemplo, el Ulysses de Joyce y la Odisea de Homero.

Escribir libros que parezcan menús, álbumes, itinerarios o conciertos.

Todo aquello que pueda ser ilustrado. Todo lo que pueda sugerir la idea de ser convertido en una película.

En los ensayos críticos, toda referencia histórica o biográfica. Evitar siempre las alusiones a la personalidad o a la vida privada de los autores estudiados. Sobre todo, evitar el psicoanálisis.

Las interpretaciones demasiado inconformistas de obras o de personajes famosos. Por ejemplo, describir la misoginia de Don Juan, etcétera.

Las parejas de personajes groseramente disímiles o contradictorios, como por ejemplo Don Quijote y Sancho Panza, Sherlock Holmes y Watson.

La costumbre de caracterizar a los personajes por sus manías, como hace, por ejemplo, Dickens.

En el desarrollo de la trama, el recurso a juegos extravagantes con el tiempo o con el espacio, como hacen Faulkner, Borges y Bioy Casares.

En las poesías, situaciones o personajes con los que pueda identificarse el lector.

Los personajes susceptibles de convertirse en mitos.

Las frases, las escenas intencionadamente ligadas a determinado lugar o a determinada época; o sea, el ambiente local.

(Buenos Aires, 1899 – Ginebra, Suiza, 1986) Escritor argentino considerado una de las grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX. Cultivador de variados géneros, que a menudo fusionó deliberadamente, Jorge Luis Borges ocupa un puesto excepcional en la historia de la literatura por sus relatos breves.

JAunque las ficciones de Borges recorren el conocimiento humano, en ellas está casi ausente la condición humana de carne y hueso; su mundo narrativo proviene de su biblioteca personal, de su lectura de los libros, y a ese mundo libresco e intelectual lo equilibran los argumentos bellamente construidos, simétricos y especulares, así como una prosa de aparente desnudez, pero cargada de sentido y de enorme capacidad de sugerencia.

Recurriendo a inversiones y tergiversaciones, Borges llevó la ficción al rango de fantasía filosófica y degradó la metafísica y la teología a mera ficción. Los temas y motivos de sus textos son recurrentes y obsesivos: el tiempo (circular, ilusorio o inconcebible), los espejos, los libros imaginarios, los laberintos o la búsqueda del nombre de los nombres. Lo fantástico en sus ficciones siempre se vincula con una alegoría mental, mediante una imaginación razonada muy cercana a lo metafísico.

Ficciones (1944), El Aleph (1949) y El Hacedor (1960) constituyen sus tres colecciones de relatos de mayor proyección. A pesar de que su obra va dirigida a un público comprometido con la aventura literaria, su fama es universal y es definido como el maestro de la ficción contemporánea. Sólo su ideario político pudo impedir que le fuera concedido el Nobel de Literatura.

Jorge Luis Borges procedía de una familia de próceres que contribuyeron a la independencia del país. Un antepasado suyo, el coronel Isidro Suárez, había guiado a sus tropas a la victoria en la mítica batalla de Junín; su abuelo Francisco Borges también había alcanzado el rango de coronel. Pero fue su padre, Jorge Borges Haslam, quien rompiendo con la tradición familiar se empleó como profesor de psicología e inglés. Estaba casado con la delicada Leonor Acevedo Suárez, y con ella y el resto de su familia abandonó la casa de los abuelos donde había nacido Jorge Luis y se trasladó al barrio de Palermo, a la calle Serrano 2135, donde creció el aprendiz de escritor teniendo como compañera de juegos a su hermana Norah.

En aquella casa ajardinada aprendió Borges a leer inglés con su abuela Fanny Haslam y, como se refleja en tantos versos, los recuerdos de aquella dorada infancia lo acompañarían durante toda su vida. Con apenas seis años confesó a sus padres su vocación de escritor, e inspirándose en un pasaje de Don Quijote de la Mancha redactó su primera fábula cuando corría el año 1907: la tituló La visera fatal. A los diez años comenzó ya a publicar, pero esta vez no una composición propia, sino una brillante traducción al castellano de El príncipe feliz de Oscar Wilde.

En el mismo año en que se inició la Primera Guerra Mundial, la familia Borges recorrió los inminentes escenarios bélicos europeos, guiados esta vez no por un admirable coronel, sino por un ex profesor de psicología e inglés, ciego y pobre, que se había visto obligado a renunciar a su trabajo y que arrastró a los suyos a París, a Milán y a Venecia hasta radicarse definitivamente en la neutral Ginebra cuando estalló el conflicto.

Borges era entonces un adolescente que devoraba incansablemente la obra de los escritores franceses, desde los clásicos como Voltaire o Víctor Hugo hasta los simbolistas (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé), y que descubría maravillado el expresionismo alemán, por lo que se decidió a aprender el idioma descifrando por su cuenta la inquietante novela de Gustav Meyrink El golem.

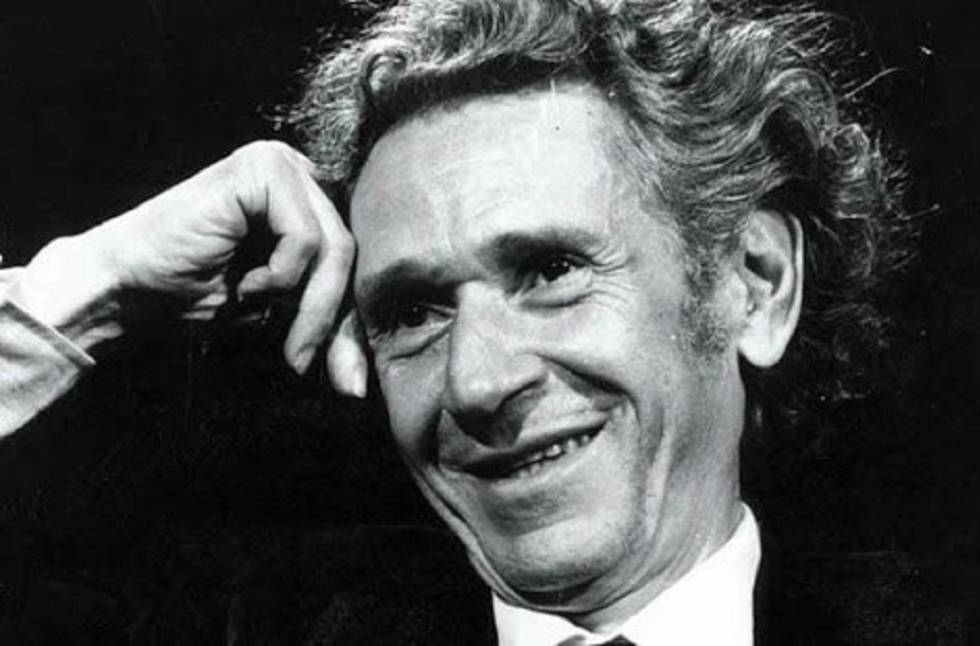

Borges a los 21 años

Hacia 1918 lee asimismo a autores en lengua española como José Hernández, Leopoldo Lugones y Evaristo Carriego, y al año siguiente la familia pasa a residir en España, primero en Barcelona y luego en Mallorca, donde al parecer compuso unos versos, nunca publicados, en los que se exaltaba la revolución soviética y que tituló Salmos rojos.

En Madrid trabará amistad con un notable políglota y traductor español, Rafael Cansinos Assens, a quien extrañamente, a pesar de la enorme diferencia de estilos, proclamó como su maestro. Conoció también a Valle-Inclán, a Juan Ramón Jiménez, a Ortega y Gasset, a Ramón Gómez de la Serna, a Gerardo Diego… Por su influencia, y gracias a sus traducciones, fueron descubiertos en España los poetas expresionistas alemanes, aunque había llegado ya el momento de regresar a la patria convertido, irreversiblemente, en un escritor.

De regreso en Buenos Aires, en 1921 fundó con otros jóvenes la revista Prismas y, más tarde, la revista Proa; firmó el primer manifiesto ultraísta argentino, y, tras un segundo viaje a Europa, entregó a la imprenta su primer libro de versos: Fervor de Buenos Aires (1923). Seguirán entonces numerosas publicaciones, algunos felices libros de poemas, como Luna de enfrente (1925) y Cuaderno San Martín (1929), y otros de ensayos, como Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza y El idioma de los argentinos, que desde entonces se negaría a reeditar.

Durante los años treinta su fama creció en Argentina y su actividad intelectual se vinculó a Victoria Ocampo y Silvina Ocampo; las hermanas Ocampo le presentaron a su vez a Adolfo Bioy Casares, pero su consagración internacional no llegaría hasta muchos años después. De momento ejerce asiduamente la crítica literaria, traduce con minuciosidad a Virginia Woolf, a Henri Michaux y a William Faulkner y publica antologías con sus amigos; frecuenta a su maestro Macedonio Fernández y colabora con Victoria Ocampo en la fundación de la emblemática revista Sur (1931), en torno a la cual se moverá lo mejor de las letras argentinas de entonces (Oliverio Girondo, Enrique Anderson Imbert y el mismo Bioy Casares, entre otros).

En 1938 fallece su padre y comienza a trabajar como bibliotecario en las afueras de Buenos Aires; durante las navidades de ese mismo año sufre un grave accidente, provocado por su progresiva falta de visión, que a punto está de costarle la vida. Al agudizarse su ceguera, Borges deberá resignarse a dictar sus cuentos fantásticos, y desde entonces requerirá permanentemente de la solicitud de su madre y de su amigos para poder escribir, colaboración que resultará muy fructífera. Así, en 1940, el mismo año en que asiste como testigo a la boda de Silvina Ocampo y Bioy Casares, publica con ellos una espléndida Antología de la literatura fantástica, y al año siguiente una Antología poética argentina.

En 1942, Borges y Bioy se esconden bajo el seudónimo de H. Bustos Domecq y entregan a la imprenta unos graciosos cuentos policiales que titulan Seis problemas para don Isidro Parodi. Sin embargo, su creación narrativa no obtiene por el momento el éxito deseado, e incluso fracasa al presentarse al Premio Nacional de Literatura con sus cuentos recogidos en el volumen El jardín de senderos que se bifurcan (1941), los cuales se incorporarán luego a uno de sus más célebres libros, Ficciones (1944), obra con que se inicia su madurez literaria y el pleno reconocimiento en su país.

He oído a Lucio Flaco, sumo sacerdote de Marte, referir la historia siguiente: Cecilia, hija de Metelo, quería casar a la hija de su hermana y, según la antigua costumbre, fue a una capilla para recibir un presagio. La doncella estaba de pie y Cecilia sentada y pasó un largo rato sin que se oyera una sola palabra. La sobrina se cansó y le dijo a Cecilia:

-Déjame sentarme un momento.

-Claro que sí, querida -dijo Cecilia-; te dejo mi lugar.

Estas palabras eran el presagio, porque Cecilia murió en breve y la sobrina se casó con el viudo.

comenzaron a correr, silenciosas.

comenzaron a correr, silenciosas.

https://elpais.com/cultura/2019/11/11/actualidad/1573499548_014728.html

La escritora Inés Arredondo estará este martes en las librerías de México porque sus cuentos han sido los elegidos para regalar a los clientes en el Día Nacional del Libro. Desde 2008 no se seleccionaba el nombre de una mujer para conmemorar con lecturas el nacimiento de sor Juana Inés de la Cruz, un 12 de noviembre. En 40 años, desde que los libreros y editores celebran este día, solo cuatro mujeres, consagradas, han tenido acceso a este club: Lourdes Franco, Rosario Castellanos, Elena Poniatowska y la propia Juana Inés, cuya prosa inauguró en 1980 esta tradición. Para el escritor Jorge Volpi, que prologa este libro, Inés Arredondo es “acaso la mayor cuentista hombre o mujer del siglo XX mexicano” y ha sido injustamente opacada en una generación en la que apenas destacaban los nombres de sus compañeros.

Inés Arredondo nació en Culiacán (Sinaloa) en 1928 y estudio en Ciudad de México Letras Hispánicas. Perteneció a la Generación Casa del Lago, un grupo de intelectuales que fundaron la edad de oro de las letras mexicanas: Octavio Paz, Carlos Fuentes, Fernando Benítez y Tomás Segovia, con el que se casó y tuvo cuatro hijos (uno malogrado) y con el que mantuvo una pésima experiencia matrimonial debido a las infidelidades del poeta español exiliado. A esa lista se sumaron Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, Salvador Elizondo, José Emilio Pacheco o Juan García Ponce. “Nótese que todos los nombres son indefectiblemente masculinos: las mafias tienden a articularse bajo esta lógica machista, reservando si acaso un lugar marginal a las mujeres”, escribe Volpi en su prólogo.

Pero Inés Arredondo merece estar en ese parnaso. Su escritura, “que apenas encuentra parangón” en las letras mexicanas “fragua un universo único y autónomo capaces por sí solos de desestabilizar cualquier literatura”

https://teecuento.wordpress.com/2009/10/09/ano-nuevo-ines-arredondo/

. …¿Quién no cree en esto o en aquello? ¿Quién no se desangra en la lucha? ¿Quién no llora pensando en el mar? ¿Quién no duerme en un lecho de amapolas? ¿Quién no tiene un sueño de colores posible de tocar? ¿Quién no posee un silencio, un tiempo, una música? ¿Quien no baila su propio […]

a través de ¿Quién no llora pensando en el mar? — El Blog de Arena

Si no te sale ardiendo de dentro,

a pesar de todo,

no lo hagas.

A no ser que salga espontáneamente de tu corazón

y de tu mente y de tu boca

y de tus tripas,

no lo hagas.

Si tienes que sentarte durante horas

con la mirada fija en la pantalla del ordenador

ó clavado en tu máquina de escribir

buscando las palabras,

no lo hagas.

Si lo haces por dinero o fama,

no lo hagas.

Si lo haces porque quieres mujeres en tu cama,

no lo hagas.

Si tienes que sentarte

y reescribirlo una y otra vez,

no lo hagas.

Si te cansa sólo pensar en hacerlo,

no lo hagas.

Si estás intentando escribir

como cualquier otro, olvídalo.

Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti,

espera pacientemente.

Si nunca sale rugiendo de ti, haz otra cosa.

Si primero tienes que leerlo a tu esposa

ó a tu novia ó a tu novio

ó a tus padres ó a cualquiera,

no estás preparado.

No seas como tantos escritores,

no seas como tantos miles de

personas que se llaman a sí mismos escritores,

no seas soso y aburrido y pretencioso,

no te consumas en tu amor propio.

Las bibliotecas del mundo

bostezan hasta dormirse

con esa gente.

No seas uno de ellos.

No lo hagas.

A no ser que salga de tu alma

como un cohete,

a no ser que quedarte quieto

pudiera llevarte a la locura,

al suicidio o al asesinato,

no lo hagas.

A no ser que el sol dentro de ti

esté quemando tus tripas, no lo hagas.

Cuando sea verdaderamente el momento,

y si has sido elegido,

sucederá por sí solo y

seguirá sucediendo hasta que mueras

ó hasta que muera en ti.

No hay otro camino.

Y nunca lo hubo.

Escritor americano, Charles Bukowski fue uno de los autores más influyentes en la literatura americana del siglo XX gracias a su estilo personal, transgresor y cargado de sentimientos en estado puro.

Nacido en Alemania y criado en la ciudad de Los Ángeles, Bukowski estudió periodismo sin llegar a terminar sus estudios. Tras esta etapa comenzó a escribir al tiempo que viajaba por los Estados Unidos realizando todo tipo de trabajos. Fue después de sufrir un colapso debido a una úlcera sangrante que comenzó a escribir poesía. La mayor parte de esta época (años 50) fue descrita por Bukowski en varios de sus relatos autobiográficos.

Durante la década de los 60, Bukowski trabajó como cartero y comenzó a publicar sus escritos en revistas como The Outsider y a colaborar para medios independientes como Open City o Los Ángeles Free Press.

En 1969 decidió dedicarse en exclusiva a la escritura gracias a la confianza mostrada por su editor John Martin. Su primera obra, El Cartero, fue publicada ese mismo año. A esa novela seguirían otras tan famosas como Factótum, Hollywood o Pulp, además de numerosas antologías como La máquina de follar o Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones; también hay que destacar las recopilaciones de sus artículos en prensa como Lo que más me gusta es rascarme los sobacos.

La obra de Bukowski influyó tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo y su obra fue traducida a más de doce idiomas. Su vida inspiró la película Ordinaria locura y también Barfly, cuyo guión fue escrito por el propio autor.

Charles Bukowski murió en San Pedro el 9 de marzo de 1994.

Gracias por preservar la especie.

darme la leche tibia y amorosa.

Por la caricia mientras dormía,

las nanas que con tu voz llamaban al sueño,

por tu beso en las madrugadas frías,

tu infinito cuidado mientras aprendía a caminar

y llenarme con tus mimos,

por tus lágrimas de dolor y rezos al verme postrado cuando la enfermedad me cobijaba.

Gracias por enseñarme con tu ejemplo lo que es el amor.

y hacerme sentir el placer de ser amado;

por darme hijos,

acompañarme en los días de dolor;

por ser compañera de vida.

Sin ti, al mundo le faltaría la mitad de todo y un poco más.

Margaret Perry

Margaret Perry

PENISTONE ROAD, CLAPHAM

20 DE AGOSTO DE 190…

Creo haber vivido el día más extraordinario de mi vida, y mientras los sucesos siguen frescos en mi mente quiero ponerlos por escrito con tanta claridad como pueda.

Permítanme comenzar diciendo que mi nombre es James Clarence Withencroft.

Tengo cuarenta años y gozo de perfecta salud: no he estado enfermo ni una sola vez.

De profesión soy artista, no muy exitoso, pero con mis dibujos a lápiz gano bastante dinero para satisfacer mis necesidades.

Mi única pariente cercana, una hermana, murió hace cinco años, de modo que soy independiente.

Desayuné esta mañana a las nueve y, después de echar un vistazo al periódico de la mañana, encendí mi pipa y procedí a dejar que mi mente vagara, con la esperanza de que diera con algo para dibujar.

En el cuarto, aunque puerta y ventanas estaban abiertas, se sentía un calor opresivo, y apenas había decidido que el lugar más fresco y confortable en el vecindario debía ser la parte más profunda de la piscina pública cuando la idea llegó.

Empecé a dibujar. Tan concentrado estaba en mi trabajo que no toqué mi almuerzo y sólo dejé de trabajar cuando el reloj de St. Jude dio las cuatro de la tarde.

El resultado final, con todo y ser un boceto apresurado, era (me sentí seguro de esto) lo mejor que hubiera hecho jamás.

El dibujo mostraba a un criminal en el banquillo inmediatamente después de escuchar su sentencia. El hombre era gordo, enormemente gordo: la carne le colgaba en rollos alrededor de la barbilla y creaba pliegues en su cuello ancho y grueso. Estaba rasurado (tal vez debería decir: unos días antes debía haberse visto rasurado) y era casi calvo. Sentado en el banquillo, sus dedos cortos y torpes se aferraban a la barandilla de madera. Miraba directo hacia el frente. El sentimiento que su expresión comunicaba no era tanto de horror como de colapso, total, absoluto.

Parecía no tener fuerzas para sostener su propia mole de carne.

Enrollé el boceto y, sin saber del todo por qué, lo puse en mi bolsillo. Entonces, con el raro sentimiento de felicidad que da el conocimiento de haber hecho algo bien, salí de mi casa.

Creo que tenía la intención de visitar a Trenton, porque recuerdo haber caminado por Lytton Street y haber dado la vuelta a la derecha por Gilchrist Road, al pie de la colina donde se trabaja en la nueva línea del tranvía.

Desde ese punto sólo tengo el recuerdo más vago de para dónde fui. Lo único de lo que estaba enteramente consciente era del horrible calor, que subía del asfalto polvoriento en oleadas casi palpables. Ansiaba oír los truenos que prometían unos grandes bancos de nubes del color del cobre, suspendidos muy abajo en el cielo del oeste.

Debo haber caminado cinco o seis millas cuando un niño me despertó de mi ensueño al preguntarme la hora.

Eran veinte para las siete.

Cuando el niño se fue empecé a fijarme en dónde estaba. Me encontraba de pie ante una puerta que llevaba a un patio bordeado por una cinta de tierra seca en la que había alhelíes y geranios. Sobre la entrada había un cartel con las palabras

CHARLES ATKINSON MONUMENTOS MÁRMOLES INGLESES E ITALIANOS

Del patio propiamente dicho llegaba un silbido alegre, el ruido de golpes de martillo y el sonido frío del metal sobre la piedra.

Un súbito impulso me hizo entrar.

Un hombre estaba sentado, dándome la espalda, trabajando en una losa de mármol curiosamente veteado. Se volvió hacia mí al oír mis pasos y al verlo me detuve.

Era el hombre que yo había estado dibujando, aquel cuyo retrato estaba en mi bolsillo.

Estaba ahí sentado, enorme, elefantino, con el sudor fluyendo de su calva, que él limpiaba con un pañuelo de seda roja. Pero aunque su cara era la misma, su expresión era totalmente diferente.

Me saludó sonriendo, como si fuéramos viejos amigos, y estrechó mi mano.

Yo me disculpé por mi intrusión.

—Afuera hace muchísimo calor y todo deslumbra —dije—. En cambio aquí parece un oasis en el desierto.

—No sé si será un oasis —contestó— pero ciertamente hace un calor infernal. Siéntese, señor.

Señaló un extremo de la lápida en la que trabajaba y yo me senté.

—Ésta es una piedra hermosa —dije.

Él agitó la cabeza.

—Lo es en cierto modo —contestó—; la superficie de este lado es tan buena como cualquiera podría desear, pero hay un gran defecto en la parte de atrás. A lo mejor usted no podría verlo, pero realmente este trozo de mármol no sirve para un buen trabajo. En un verano como éste se vería muy bien, no le pasaría nada con este maldito calor. Pero espere a que llegue el invierno. No hay nada como una helada para mostrar los puntos débiles de la piedra.

—¿Entonces para qué la va a usar? —pregunté.

El hombre rió a carcajadas.

—A lo mejor le suena raro, pero es para exhibirla. Los artistas hacen exhibiciones, los verduleros y los carniceros hacen exhibiciones, y nosotros también. Todas las nuevas tendencias en lápidas, ya sabe..

Continuó hablando de mármoles, cuáles aguantaban mejor el viento y la lluvia y cuáles eran más fáciles de trabajar; luego, de su jardín y de una nueva variedad de clavel que había comprado. Cada par de minutos dejaba sus herramientas, se limpiaba la cabeza brillante y maldecía el calor.

Yo dije poco porque me sentía incómodo. Había algo antinatural, siniestro, en haber encontrado a aquel hombre.

Primero quise persuadirme de que debía haberlo visto antes: de que su cara, aunque me pareciera desconocida, debía tener un lugar en algún rincón apartado de mi memoria, pero entendí que aquello sólo era una forma razonable de engañarme a mí mismo.

El señor Atkinson terminó su trabajo, escupió en el suelo y se levantó con un suspiro de alivio.

—¡Listo! ¿Qué le parece? —dijo, con evidente aire de orgullo.

La inscripción, que leí entonces por primera vez, era ésta:

DEDICADO A LA MEMORIA

DE

JAMES CLARENCE WITHENCROFT

NACIDO EL 18 DE ENERO DE 1860

MURIÓ REPENTINAMENTE

EL 20 DE AGOSTO DE 190…

“En mitad de la vida llegamos la muerte”

Por un tiempo me quedé sentado en silencio. Entonces un escalofrío bajó por mi espalda. Le pregunté dónde había visto el nombre.

—Oh, no lo vi en ninguna parte —respondió el señor Atkinson—. Quería algún nombre, y escribí el primero que se me ocurrió. ¿Por qué lo pregunta?

—Es una extraña coincidencia, pero resulta que es mi nombre.

Él dio un silbido largo y grave.

—¿Y las fechas?

—Sólo puedo estar seguro de una, y es la correcta.

—¡Qué cosa más extraña! —dijo él.

Pero él sabía menos que yo. Le conté de mi trabajo de la mañana. Saqué el boceto de mi bolsillo y se lo mostré.

Mientras lo miraba, la expresión de su cara se fue alterando hasta parecerse a la del hombre que yo había dibujado.

—¡Y pensar que apenas antier —comentó— le dije a Maria que los fantasmas no existen!

Ninguno de los dos había visto un fantasma, pero entendí a qué se refería.

—Usted probablemente escuchó mi nombre —dije.

—¡Y usted debe haberme visto en alguna parte y no se acuerda! ¿No estuvo en Clacton-on-Sea en julio pasado?

Nunca en mi vida he estado en Clacton. Nos quedamos callados por un tiempo. Los dos mirábamos la misma cosa: las dos fechas en la lápida, de las cuales una era correcta.

—Pase adentro y cene con nosotros —dijo el señor Atkinson.

Su esposa es una mujer pequeña y alegre, con las mejillas rojas y resecas de quienes se crían en el campo. Él me presentó como un amigo suyo que era artista. Esto fue desafortunado: luego de que quitara de la mesa las sardinas y los berros, ella sacó una Biblia de Doré y tuve que sentarme y expresar mi admiración durante cerca de media hora.

Salí y encontré a Atkinson sentado en la lápida, fumando.

Reanudamos nuestra conversación donde la habíamos dejado.

—Perdone la pregunta —dije—, pero ¿sabe de algo que haya hecho por lo que pudieran llevarlo a juicio?

Él agitó la cabeza.

—No estoy en bancarrota, el negocio es bastante próspero. Hace tres años le di pavos a algunos policías en Navidad, pero es lo único que se me ocurre. Y no eran pavos grandes —agregó después de pensarlo un poco.

Se levantó, tomó una regadera del porche y empezó a regar las flores.

—Dos veces al día cuando hace calor —dijo— y a veces el calor acaba con las más delicadas de todos modos. ¡Y los helechos, Dios mío! Nunca lo soportan. ¿Dónde vive usted?

Le di mi dirección. Me tomaría una hora regresar a pie, yendo a buen paso.

—Mire, la cosa es así —dijo—. Vamos a hablar de esto sin rodeos. Si usted regresa a su casa esta noche, corre el riego de accidentarse. Un carro puede atropellarlo, y siempre puede haber cáscaras de plátano o de naranja, por no hablar de escaleras que caen.

Hablaba de lo improbable con una intensa seriedad que hubiera sido risible seis horas antes. Pero yo no me reí.

—Lo mejor que podemos hacer —continuó— es que usted se quede aquí hasta las doce. Iremos arriba a fumar; a lo mejor hace menos calor.

Para mi sorpresa, acepté.

* * *

Ahora estamos sentados en un cuarto bajo y largo debajo del segundo piso. Atkinson ha mandado a la cama a su mujer. Él está ocupado, afilando algunas herramientas con una piedra de afilar mientras se fuma uno de mis cigarros.

El aire parece cargado de truenos. Escribo esto sobre una mesa temblorosa ante la ventana abierta. Una pata está a punto de romperse, y Atkinson, quien parece un hombre hábil con sus herramientas, va a arreglarla tan pronto como haya terminado de afilar su cincel.

Ya son las once. Me habré marchado en menos de una hora.

Pero este calor es espantoso.

Es de los que vuelven loca a la gente.

(traducción de Alberto Chimal)

Traducción del inglés–William Fryer Harvey AM, conocido como W. F. Harvey, fue un escritor inglés de cuentos, sobre todo en los géneros macabros y de terror. Entre sus historias más conocidas se encuentran «August Heat» y «The Beast with Five Fingers», descritas por el historiador de terror Les Daniels como «obras maestras menores».

Trémula rosa,

medrosa por la lluvia;

gota tras gota,

la humedad corre.

La esplendorosa flor

que el viento besa,

y el sol admira, ahora

abonará la tierra.

Todos se fueron,

dicen que hay fantasmas.

Podría ser…

Normalmente, cuando hablamos de puntuación, se suele decir que el castellano goza de una cierta libertad. Es cierto, pero no hay que olvidar que, a pesar de esto, existen las llamadas comas obligatorias y las comas prohibidas. Hoy vamos con una coma prohibidísima (de hecho, también se la llama coma criminal): la que se suele colocar entre sujeto y verbo.

Esto se resume de manera muy sencilla: entre el sujeto y el verbo no se pone coma. Sí se puede meter algún inciso entre ambos (y los incisos van siempre entre dos comas), pero nada más. No se escribe coma entre sujeto y verbo. Así de tajante.

María y Carmen, van de compras todos los días. ×

María y Carmen van de compras todos los días. √

Ahora metemos un inciso; en este ejemplo, primero una aposición y luego una subordinada concesiva (las de aunque). Como veréis, los incisos llevan coma antes y después para delimitarlos. Si no llevaran dos, sería incorrecto.

María y Carmen, las hijas de Juan, van de compras todos los días. √

María y Carmen, aunque no tienen dinero, van de compras todos los días. √

Como veis, hay incisos entre sujeto y verbo y aparecen comas. Pero las comas pertenecen al inciso. Y, ahora, vamos a darle la vuelta al último ejemplo: vamos a poner la subordinada concesiva al comienzo de la frase…

Aunque no tienen dinero, María y Carmen van de compras todos los días. → Como se «juntan» de nuevo sujeto y verbo, no hay coma.

¿Hay alguna excepción en que sí se pueda poner esta coma prohibida entre sujeto y verbo? Sí. La excepción que confirma la regla es el etcétera (o su abreviatura etc.). Cuando el sujeto es una enumeración que acaba en un etcétera, después del etcétera se coloca la coma.

María, Carmen, Marta, Julia, Silvia, etc., van de compras todos los días. √

En ejemplos tan cortitos, esto parece una tontería. Pero no os imagináis las dudas que pueden llegar a surgir en frases más largas, con sujetos más elaborados. Aunque no lo parezca, es una coma prohibida que aparece muchísimo y que da algún que otro quebradero de cabeza.

Si tenéis alguna duda sobre puntuación, ya sabéis que podéis dejarlas en los comentarios e intentaré resolverlas poco a poco.

http://mobas.es/blog/category/correccion/morfosintaxis/

Mónica Basterrechea

Este es el cuento más famoso del escritor inglés Martin Donisthorpe Armstrong (1882-1974). Muchos lectores de lengua española lo conocerán por haber aparecido en Cuentos únicos (1989), colección de historias insólitas realizada por Javier Marías y en la que aparecen autores que, según Marías, sólo una vez en la vida lograron una narración memorable. Esto es injusto en el caso de Armstrong, quien tuvo una carrera ilustre pero, por desgracia, confinada a su propio país. En cualquier caso, «El fumador de pipa» –aparecido por vez primera en el libro El milagro del general Buntop (1934)– es una historia extraordinaria.

Por lo general no me importa caminar bajo la lluvia, pero en aquella ocasión la lluvia era torrencial y aún tenía diez millas que recorrer. Por eso me detuve ante la primera casa, más o menos a una milla del pueblo siguiente, y miré por encima de la canela del jardín. La casa no tenía un aspecto muy prometedor, pues vi en seguida que estaba vacía. Todas las ventanas estaban cerradas, y no había una sola con persianas ni visillos. Por una de ellas, del piso bajo, vi paredes desnudas, la desnuda repisa de una chimenea y una parrilla vacía. También el jardín estaba descuidado, los lechos de flores llenos de hierbas; apenas se lo habría reconocido como tal jardín de no ser por la cerca, los vestigios de senderos rectos y los arbustos de lilas que estaban en plena flor y que regaban de agua la hierba cada vez que el viento los sacudía.

Es fácil imaginar, pues, que me sorprendiera cuando un hombre salió de entre las lilas y vino hacia mí lentamente por el sendero. Lo sorprendente no era sólo que estuviera allí, sino que paseaba por allí sin objeto, con la cabeza descubierta y sin impermeable, bajo aquella lluvia que empapaba y calaba. Era un hombre más bien gordo y vestido de clérigo, canoso, calvo, bien afeitado, con el aspecto engreído de intensidad excesiva que ve uno en los retratos de William Blake. Advertí en seguida cómo los brazos le colgaban desmayadamente junto a los costados. Sus ropas y ––lo que lo hacía aún más extraño–– su cara estaban chorreando agua. No parecía notar en absoluto la lluvia. Pero yo sí. Estaba empezando a correrme por el pelo y a bajarme por el cuello, y dije:

––Usted perdone, señor, pero ¿puedo pasar a guarecerme?

Se sobresaltó y alzó unos ojos desconcertados que se encontraron con los míos.

––¿Guarecerse?––dijo.

––Sí ––respondí yo––, de la lluvia.

––Ah, de la lluvia. Sí señor, no faltaría más. Hágame el favor de pasar.

Abrí la cancela del jardín y lo seguí por un sendero hacia la puerta principal, donde él se hizo a un lado con una leve inclinación para dejarme pasar primero.

––Me temo que no lo encontrará muy acogedor ––dijo cuando estábamos ya en la entrada––. No obstante, pase usted, señor; aquí dentro, la primera puerta a la izquierda.

La habitación, que era amplia y con un ventanal saledizo dividido en cinco vidrieras, estaba vacía, con la excepción de una mesa y un banco de madera de pino y una mesa más pequeña en un rincón cerca de la puerta y sobre la que había una lámpara no encendida.

––Hágame el favor de sentarse, señor ––dijo, señalando el banco con otra leve inclinación. Había una cortesía anticuada en sus modales y en su manera de hablar. Él no se sentó, sino que dio unos pasos hasta el ventanal y se quedó de pe, mirando el jardín chorreante, los brazos aún colgándole ociosamente junto a los costados.

––Por lo visto, a usted no le importa la lluvia tanto como a mí, señor ––dije, tratando de ser amable.

Se dio la vuelta y tuve la impresión de que no podía volver la cabeza y de que por eso tenía que volver el cuerpo entero para mirarme.

—¡No, oh, no! ––respondió––. En absoluto De hecho no había reparado en ella hasta que usted me la hizo notar.

––Pero debe de estar usted muy mojado ––dije yo––. ¿No sería más prudente que se cambiara?

–– ¿Qué me cambiara? ––su absorta mirada se hizo inquisitiva y suspicaz ante la pregunta.

––Que se cambiara de ropa, la mojada.

—¿Que me cambiara de ropa? ––dijo––. ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios, no, señor! Si está mojada, sin duda se secará a su hora. Entiendo que aquí dentro no llueve, ¿verdad?

Le mire a la cara. Realmente estaba pidiendo información al respecto.

––No ––respondí––, aquí dentro no llueve, gracias a Dios.

––Me temo que no puedo ofrecerle nada ––dijo cortésmente––, Viene una mujer del pueblo por la mañana y a media tarde, pero entretanto no tengo ninguna ayuda ––abrió y cerró sus manos colgantes––. A menos ––añadió–– que quiera usted pasar a la cocina y hacerse una taza de té, si entiende usted de esas cosas.

Rehusé, pero le pedí permiso para fumarme un cigarrillo.

––Hágame el favor ––dijo––. Me temo que no tengo ninguno que ofrecerle. El otro, mi predecesor, solía fumar cigarrillos, pero yo soy fumador de pipa —sacó pipa y tabaco del bolsillo; era un alivio verle emplear sus brazos y manos.

Cuando ambos hubimos prendido nuestro tabaco, yo volví a hablar: todo el rato era consciente de que recaía sobre mí la responsabilidad de la conversación; de que, si yo no hubiera hablado, mi extraño anfitrión no habría hecho la menor tentativa de romper el silencio, sino que se habría limitado a permanecer de pie, con los brazos caídos junto a los costados, mirando directamente al frente, bien al jardín, bien a mí.

Eché una ojeada a la desnuda habitación.

—Supongo que acaba usted de mudarse, ¿no? —dije.

—¿Mudarme? —se desplazó mínimamente y volvió de nuevo hacía mí su absorta mirada, intensa y desazonante.

—De mudarse a esta casa, quiero decir.

—Oh, no —dijo—. Oh, no, por Dios, señor. Llevo aquí varios años; o, mejor dicho, yo mismo llevo aquí casi un año, y el otro, mi predecesor, pasó aquí cinco años con anterioridad. Sí, ahora debe de hacer siete meses que murió. Sin duda, señor —una melancólica, pensativa sonrisa transformó inesperadamente su rostro—, sin duda no me creerá, Mrs. Bellows no me creyó, cuando le diga que llevo sólo siete meses aquí, eso más o menos.

—Si usted lo dice, señor —respondí— ¿por qué no habría de creerle?

Dio unos pasos hacia mí y alzó la mano derecha. Se la cogí de mala gana, una mano gorda, fofa, fría, que me produjo una sensación desagradable.

—Gracias, señor —dijo—, gracias. ¡Es usted el primero, el primerísimo…!

Solté la mano y él no terminó la frase: Se había sumido, aparentemente, en un ensueño. Luego volvió a empezar:

—Sin duda todo habría ido bien, habría bastado con que mi… esto es, el viejo tío de mi predecesor no le hubiera dejado esta casa. Más le hubiera valido seguir donde estaba. Era clérigo, sabe usted —abrió las manos, dándose a ver a sí mismo—. Éstas son sus ropas de clérigo. De pronto me preguntó:

—¿Usted cree en la confesión?

—¿En la confesión? —dije yo— ¿Quiere usted decir en el sentido religioso del término?

Se acercó un paso. Ahora casi me tocaba.

—Lo que quiero decir es —dijo, bajando la voz y mirándome intensamente—, ¿cree usted que confesar, confesar un pecado o un… un crimen, reporta alivio?

¿Qué iba a contarme? Me habría gustado decir “No”, para disuadir a la pobre criatura de hacerme ninguna confesión, ero había hecho su pregunta con tal tono de súplica que no tuve corazón para rechazarlo.

—Sí —dije—, creo que al hablar de ello puede uno librarse muchas veces de un peso en la conciencia.

—¡Ha sido usted tan comprensivo, señor —dijo con una de sus corteses inclinaciones—, que estoy tentado de abusar…! —alzó una de sus pesadas manos con un gesto perfunctorio y la dejó caer de nuevo—. ¿Tendría usted paciencia para escuchar?

Estaba de pie a mi lado como si fuera el maniquí de un sastre que hubiera sido colocado allí. Su pierna tocada mi rodilla. Me sentí fuertemente repelido por su vecindad.

—¿No quiere sentarse ahí? —dije, señalando el otro extremo del banco en el que yo estaba sentado—. Me resultaría más fácil escucharle.

Volvió el cuerpo y miró absorta y seriamente el banco, luego se sentó en él, dándome la cara, con una pierna a cada lado, inclinado hacia mí. Estaba a punto de hablar, pero se frenó y miró a la ventana y la puerta. Luego se sacó la pipa de la boca y la depositó en la mesa, y sus ojos se volvieron a mí.

—Mi secreto, mi terrible secreto —dijo—, es que soy un asesino.

Su declaración me horrorizó, como no podía ser menos; y sin embargo, creo, apenas me sorprendió. Su extremada rareza me había preparado, hasta cierto punto, para algo bastante sombrío. Contuve el aliento y lo miré fijamente, y él, con horror en sus ojos, me devolvió la mirada fija. Parecía estar esperando a que yo hablara, pero en un primer momento no pude hablar. ¿Qué podía yo decir, en nombre de la cordura? Lo que por fin dije fue algo fantásticamente inadecuado.

—Y esto —dije—. ¿le remuerde la conciencia?

—Me obsesiona —dijo, apretando de repente sus manos pesadas, fofas, que reposaban sobre el banco ante él—. ¿Tendría usted paciencia…?

Asentí.

—Cuéntemelo —dije.

—De no haber sido por la herencia de esta casa —empezó—, nada habría sucedido. El otro, mi predecesor, habría permanecido en su rectoría, y yo… yo no habría hecho nunca acto de aparición. Aunque hay que reconocer que él, mi predecesor, no estaba contento en su rectoría. Se enfrentó con hostilidades, sospechas. Por eso vino a esta casa al principio, sólo a título de prueba, ya ve. Le fue legada vacía: simplemente la casa, sin muebles, sin dinero, y se vino y puso un par de cosas, esta mesa, este banco, unos cuantos utensilios de cocina, una cama plegable arriba. Quería, ya ve, probarla primero. Lo atraía el apartamiento de la casa, pero quería asegurarse de ella en otros sentidos. Algunas casas, ve usted, son seguras, y otras no lo son, y quería asegurarse de que ésta era una casa segura antes de mudarse a ella —hizo una pausa y luego dijo con mucha seriedad—: permítame aconsejarle, amigo mío, que siempre haga eso cuando considere la posibilidad de mudarse a una casa desconocida: porque algunas casas son muy inseguras.

Asentí.

—¡Ya lo creo! —dije—. Paredes húmedas, mal alcantarillado y demás.

Él negó con la cabeza.

—No —dijo—, no es eso. Algo mucho más serio que eso. Me refiero al espíritu de la casa. ¿No siente usted —su mirada absorta se hizo más penetrante que nunca— que ésta es una casa peligrosa?

Me encogí de hombros.

—Las casas vacías son siempre un poco raras —dije.

Reflexionó sobre esta afirmación.

—¿Y ha notado usted —inquirió por fin— la rareza de ésta?

Sentí, en efecto, al hacerme él la pregunta, que la casa era rara; pero era la rareza de él, lo sabía perfectamente, y las sombrías insinuaciones de su charla, lo que la hacían rara, y respondí:

—No es más rara que otras casas vacías, señor.

Me miró con incredulidad.

—¡Extraño! —dijo— Extraño que no lo sienta usted. Aunque bien es verdad que… que el otro, mi predecesor, no lo sintió al principio. Ni siquiera esta habitación (porque esta habitación, señor, es la habitación peligrosa) le pareció extraña al principio; no, pese a que hay en ella una cosa muy curiosa.

Si hubiera hecho bueno, habría puesto fin a la conversación y me habría marchado, pues la charla y el comportamiento del viejo me estaban haciendo sentir cada vez más incómodo. Pero no hacía bueno: estaba lloviendo con más fuerza que nunca y se estaba poniendo muy oscuro. Evidentemente estábamos en medio de una tormenta.

El viejo se levantó del banco.

—Me parece que ahora puedo mostrarle —dijo— esa cosa curiosa de la habitación. Sólo se ve después de que ha oscurecido, pero me parece que ya está lo bastante oscuro.

Se acercó a la mesita del rincón y se puso a encender la lámpara. Cuando estuvo encendida y él hubo vuelto a su lugar el globo de cristal esmerilado, la llevó a la mesa más grande y la colocó a mi izquierda.

—Ahora —me dijo—, siéntese a la mesa de frente.

Así lo hice. Ante mí, al otro lado de la habitación desnuda, se hallaba el ventanal saledizo con sus cinco vidrieras y sin visillos.

—Ahora está usted sentado —dijo, posando una pesada mano sobre mi hombro— donde el otro, mi predecesor, solía sentarse para sus comidas.

No pude reprimir un respingo, ni resistir el impulso de volverme y mirarle. Me resultaba molesto tenerlo de pie a mi lado, detrás de mí, fuera de mi vista. Pareció sorprendido.

—No se alarme, señor, hágame el favor —dijo—; vuélvase y dígame lo que ve.

Obedecí.

—Veo el ventanal —dije.

—¿Eso es todo? —preguntó.

Miré fijamente el ventanal.

—No —dije—. Veo también cinco reflejos de mí mismo, uno en cada vidriera del ventanal.

—Eso es —dijo el viejo—, ¡eso es! Eso es lo que veía el otro cuando comía a solas. Veía a los otros cinco, cada uno tomando su solitaria comida. Cuando él se echaba un poco de agua, cada uno de ellos se echaba agua; cuando él encendía un cigarrillo, cada uno de ellos encendía un cigarrillo.

—Claro —dije yo—. ¿Y eso alarmaba a su amigo, al clérigo?

—El reverendo James Baxter —dijo el viejo—; así se llamaba. Asegúrese de no olvidarlo, amigo mío; y si la gente le pregunta quién vive aquí, acuérdese de decir que el reverendo James Baxter. ¡Nadie sabe, ve usted, que… que…!

—Nadie sabe lo que me ha contado usted. Entiendo.

—¡Exactamente! –dijo él, bajando repentinamente la voz—. Nadie lo sabe. Ni un alma. Usted es la primera persona a la que se lo he mencionado.

—¿Y no ha sido usted objeto de investigaciones? —pregunté—. A este Mr. Baxter, ¿no se lo echó en falta?

Negó con la cabeza.

—No —dijo—. Ni siquiera Mrs. Bellows, que cuidó de él desde el principio, se ha dado cuenta de lo ocurrido.

Me volví y lo miré con incredulidad.

—No se ha dado cuenta, ¿quiere usted decir…?

—No se ha dado cuenta de que yo no soy él. Ve usted —explicó—, éramos muy parecidos. ¡Así es, tremendamente parecidos! Antes de que se vaya puedo enseñarle una fotografía suya y verá usted mismo.

Ahora decidí que, con lluvia o sin ella, me iba a ir: no parecía haber mucho motivo, aparte de la lluvia, para mi permanencia allí. Me puse en pie.

—Bien, señor —dije—, no puedo sino esperar que sienta usted el beneficio de haber aliviado su conciencia de su… secreto.

El viejo caballero se puso muy agitado. Cerraba y abría sus manos fofas.

—Oh, pero no debe irse aún. No ha oído usted ni la mitad. No ha oído usted cómo ocurrió. ¡Yo esperaba, señor, ha sido usted tan amable, que tendría paciencia y amabilidad para…!

Volví a sentarme en el banco.

—No faltaba más —dije—, si tiene usted más que decir.

—Acababa de decirle, ¿verdad que le había dicho —prosiguió el viejo caballero— que yo… que el otro… que mi predecesor solía sentarse aquí durante sus comidas y veía a sus otros cinco yos imitándolo? Cuando él encendía su cigarrillo, ¡veía otros cinco cigarrillos encenderse simultáneamente…!

—Naturalmente —dije yo.

—Sí, naturalmente —dijo el viejo—; todo era enteramente natural hasta una noche, una noche terrible —se interrumpió y me miró fijamente con horror en sus ojos.

—¿Y entonces? —dije yo.

—Entonces ocurrió algo extraño, horroroso. Cuando él, mi predecesor, hubo encendido su cigarrillo mirando a aquellos otros yos, como siempre hacía, vio que uno de ellos, el de más a la izquierda, había encendido no un cigarrillo, sino una pipa.

Me eché a reír.

—¡Oh, vamos, vamos, señor!

El viejo se retorció las manos lleno de agitación.

—Es cómico, lo sé –dijo—, pero también es terrible. ¿Qué habría pensado usted si lo hubiera visto efectivamente, con sus propios ojos? ¿Acaso no se habría quedado espantado?

—Sí —dije—, si efectivamente hubiera ocurrido. Si hubiera visto una cosa así realmente, desde luego me habría quedado espantado.

—Bien —dijo el viejo—, ocurrió. No había error posible al respecto. Era espantoso, horrible —había tanto horror en su voz como si él mismo lo hubiera visto efectivamente.

—Pero, querido señor mío –le dije—, usted sólo cuenta con la palabra de este Mr. … Mr. Baxter.

Me miró con fijeza, sus ojos resplandecientes de convicción.

—Yo sé que ocurrió –dijo—; lo sé con mucha mayor certeza que si lo hubiera visto. Escuche. La cosa siguió durante cinco días: durante cinco noches seguidas mi predecesor vigiló lleno de horror a ver si la cosa se arreglaba sola.

—Pero ¿por qué no fue… se marchó de la casa? –pregunté.

—No se atrevió –dijo el viejo con un forzado susurro—. No se atrevía a irse: tenía que quedarse y asegurarse con sus propios ojos de que la cosa se había arreglado.

—¿Y no se arregló?

—La sexta noche –dijo el viejo con un hilo de voz— el quinto reflejo, el que había desobedecido, desapareció.

—¿Desapareció?

—Sí, había desaparecido del ventanal. Mi predecesor se quedó sentado, mirando con terror, absorto, el cristal vacío, y los otros cuatro devolvían la aterrada mirada al interior de esta habitación. Él miraba el cristal vacío y luego los miraba a ellos, y ellos le devolvían la mirada fija, a él o a algo detrás de él, con horror en sus ojos. Entonces él empezó a ahogarse… a ahogarse —dijo el viejo jadeando, él mismo casi ahora ahogándose—, a ahogarse, porque había unas manos alrededor de su garganta, agarrándolo, estrangulándolo.

—¿Quiere usted decir que las manos eran las manos del quinto? –pregunté, y fue sólo mi horror ante el horror del viejo lo que me impidió sonreír cínicamente.

—Sí —dijo él con un silbido, y extendió sus manos gordas y pesadas, mirándome con ojos fijos—. Sí. ¡Mis manos!

Por primera vez me sentí realmente aterrorizado. Nos miramos mudos el uno al otro, él jadeando y resollando aún. Luego, esperando calmarle, dije lo más tranquilamente que pude:

—Ya veo: ¿así que usted era el quinto reflejo?

Él señaló su pipa encima de la mesa.

—Sí —jadeó—; yo, el fumador de pipa.

Me puse en pie: tenía el impulso de correr hacia la puerta. Pero algún escrúpulo me retuvo allí inmóvil, la sensación de que sería inhumano dejarlo solo, presa de su horrible fantasía; y con la vaga idea de hacerle entrar en razón, de aliviar su torturada mente, pregunté:

—¿Y qué hizo usted con el cuerpo?

Contuvo el aliento, un estremecimiento le desfiguró el rostro y, apretando sus dos extendidas manos, empezó a golpearse el pecho convulsivamente.

—Éste —gritó con voz agónica—, éste es el cuerpo.

Arnaldo, el angelito de doña Chepa, no pidió ser atado a una pequeña caja de madera y menos que lo soltaran río abajo. Sólo queríamos que oyera el canto de las sirenas, dijo el cabecilla de aquel grupo de adolescentes al ver pasar la camilla con el niño ahogado.

Leo hace unos días este titular en la prensa: «Muniain será operado el 7 de mayo de su rodilla». Y pienso automáticamente: «Menos mal que le van a operar de su rodilla y no de la de Aduriz, Susaeta o Beñat». ¿No os chirría el titular? Está pésimamente redactado (solo se salva que han puesto la fecha correctamente, con el mes en minúscula; bonita fecha, por cierto). E incurre en un error de estilo cada vez más frecuente, un anglicismo que está implantadísimo en todo tipo de textos y que deberíamos eliminar a la voz de ya.

Se ha puesto muy de moda utilizar el posesivo para referirse a las partes del cuerpo, al igual que se hace en inglés. Pero en castellano lo «normal» es utilizar el artículo. Y, además, no hacerlo lleva a frases ambiguas como el titular sobre Muniain… Os pongo ejemplos (ojo, igual a vosotros no os parece ambiguo ni habríais reparado en ello, puede que sea porque os habéis habituado; pero quedaos con que es un calco del inglés poco elegante e innecesario: el castellano tiene sus propias formas de expresión).

Llevaba un libro en su mano × → Llevaba un libro en la mano √

Para que su nieto no pasara frío, la abuela tapó sus piernas con una manta × → Para que su nieto no pasara frío, la abuela le tapó las piernas con una manta √

Como se ve en el último ejemplo, el complemento indirecto es nuestro gran aliado para marcar la «propiedad» de la parte del cuerpo (y no hay posibilidad de ambigüedad, cosa que sí ocurre con el posesivo: aunque se da por hecho que la abuela le tapa las piernas al nieto, igual es una bruja que se tapa a sí misma y deja a la pobre criatura temblando de frío; en el ejemplo del le, esa opción no existe).

Hay miles de frases en que el posesivo sí es lícito, pero en muchas otras se emplea sin razón. Mi única intención con esta entrada es poneros sobre la pista de este anglicismo para que, siempre que sea evitable, lo evitéis. Por supuesto, quienes corrijáis estilo debéis tenerlo siempre en consideración.

Lunes. Sigue la persecución sistemática de ese desconocido. Creo que se llama Autrui. No sé cuándo empezó a encarcelarme. Desde el principio de mi vida tal vez, sin que yo me diera cuenta. Tanto peor.

Martes. Caminaba hoy tranquilamente por calles y plazas. Noté de pronto que mis pasos se dirigían a lugares desacostumbrados. Las calles parecían organizarse en laberinto, bajo los designios de Autrui. Al final, me hallé en un callejón sin salida.

Miércoles. Mi vida está limitada en estrecha zona, dentro de un barrio mezquino. Inútil aventurarse más lejos. Autrui me aguarda en todas las esquinas, dispuesto a bloquearme las grandes avenidas.

Jueves. De un momento a otro temo hallarme frente a frente y a solas con el enemigo. Encerrado en mi cuarto, ya para echarme en la cama, siento que me desnudo bajo la mirada de Autrui.

Viernes. Pasé todo el día en casa, incapaz de la menor actividad. Por la noche surgió a mi alrededor una tenue circunvalación. Cierta especie de anillo, apenas más peligroso que un aro de barril.

Sábado. Ahora desperté dentro de un cartucho exagonal, no mayor que mi cuerpo. Sin atreverme a tocar los muros, presentí que detrás de ellos nuevos hexágonos me aguardan.

Indudablemente, mi confinación es obra de Autrui.

Domingo. Empotrado en mi celda, entro lentamente en descomposición. Segrego un líquido espeso, amarillento, de engañosos reflejos. A nadie aconsejo que me tome por miel…

A nadie naturalmente, salvo al propio Autrui.