Habitábamos en Gante, en el Ham, una casa grande y antigua, tan grande que yo estaba convencido de poder extraviarme en ella en el transcurso de mis desobedientes incursiones a los pisos superiores. Hoy existe aún; pero sobre ella pesan el silencio y el polvo del olvido, ya que no hay nadie que quiera habitarla con cariño.

Dos generaciones de marinos y de viajantes vivieron en ella, y, como el puerto está cerca, la llamada de las sirenas armoniza bien con las inmensas resonancias de los sótanos y los ecos empobrecidos de la calle sin alegría que es el Ham. Elodie, nuestra anciana criada, que estableció para su uso particular un calendario de santos propicios a las fiestas y a los ágapes familiares, había canonizado, en cierto modo, a algunos de nuestros amigos y visitantes, y, entre ellos, el más aureolado de gloria fue sin duda mi tío Frans-Pieter Kwansuys. Este hombre de bien y de alma grande no era tío mío, sino, todo lo más, primo lejano de mi madre.

Sin embargo, su gloria, de darle ese nombre tan íntimo, recaía sobre nosotros. Los días en que Elodie hacía pato asado o doraba a fuego lento los panecillos de melaza, él tomaba parte en el festín, porque era «de buen paladar» y discurría agradablemente a propósito de manjares, salsas y especias.

Frans-Pieter Kwansuys había vivido doce años en Alemania, se había casado allí y allí había enterrado, después de diez años de gran cariño, a su mujer y a su felicidad. Se había traído, aparte de sus queridos recuerdos cuyo secreto guardaba celosamente, el amor a los libros y a la sabiduría: un discurso de Goethe; una excelente traducción de la Jobsiade, ese poema heroico-cómico de Zacharie, tan agradable que parece digno, por su humor y su inspiración, de Holberg; algunas páginas sueltas de la extraña novela picaresca de Christian Reuter, Schelmuffski’s Abenteuer; un fragmento de un tratado de espagírica, de Kurt Auerbach, y algunas empalagosas imitaciones del Tagebuch eines Beobachters seines selbst, de Lovater. Hoy, toda esa literatura polvorienta es mía, porque me la legó mi tío Kwansuys, con la esperanza de que, un día, pudiese sacarle algún provecho.

¡Ay! No he respondido a esta última esperanza y solamente el grito desesperado de Goetz von Belichingen…, aquel formidable héroe de un siglo atormentado que el discurso de mi querido tío sobre Goethe sacó a luz de forma tan curiosa…, queda vivo en mi memoria:

«¡Escribir! Eso no es más que un ocio atareado…»

Por cinco veces, sirviéndose de lápices de colores diferentes, mi tío subrayó esta frase. ¡Silencio y polvo!.. ¡Qué difícil es animar todo esto!.. Y si lo hago, es por culpa de la señal que recibo desde el fondo de las tinieblas.

El tío Kwansuys vivía en una casa vecina a la nuestra, en ese largo y desagradable Ham, sempiternamente crepuscular. Era menos grande que la nuestra, pero más oscura aún y más sonora durante los días de vendaval y lluvia. Sin embargo, habíase sustraído al ambiente taciturno, a la frialdad de las «cocinas bodegas» y a la oscuridad de los pasillos, una habitación alta y clara, tapizada de amarillo, calentada por una espléndida estufa Marlbach e iluminada por una lámpara de doble mecha que bajaba de la moldura central del techo con ayuda de un triple cable dorado. Durante el día, la masiva mesa ovalada desaparecía bajo los libros y las carpetas repletas de láminas; pero por la noche, a la hora de la cena, se cubría con un mantel blanco bordado en azul y naranja, y se cargaba de hermosa porcelana de Tournai y de cristal de Bohemia.

Se comían cosas exquisitas en aquellos platos y se bebían, en altas copas, vinos del Rin y del Bordelais. Alrededor de esta mesa, el tío Kwansuys reunía amigos que le eran queridos por la atención y la gran admiración que prestaban a sus discursos. Aún los veo, felices de atracarse de pierna de cordero asada al ajillo, de pollo salado, de raya adobada y de pastel de oca; pero también satisfechos, al parecer, de escuchar las doctas palabras de su anfitrión.

Eran cuatro: monsieur van Piperzele, que era doctor en algo, aunque no en medicina; el dulce y tímido Finjaer; el grueso y plácido Binus Compernolle, y el capitán Coppejans. Coppejans era ya tan capitán como Frans Kwansuys tío mío. Había navegado y poseía el título de capitán de barco de cabotaje. Elodie le consideraba como buen consejero y hombre de gran talento, lo cual continuó creyendo, sin sombra de pruebas. Una noche en que monsieur van Piperzele cortaba la tarta de macarrones y el capitán Coppejans escanciaba el ron, el kummel y el chartreuse verde en las copas, el tío continuó su discurso sobre Goethe en el punto en que lo interrumpiera la antevíspera, es decir, el día en que comieron la cabeza de ternera con salsa de tortuga. «Continuó con la obra maestra de Goethe, el admirable Goetz von Berlichingen. Fue, pues, durante uno de los valerosos ataques de este hombre de honor contra el obispo de Bamberg, los mercaderes de Nuremberg o los burgueses de Colonia cuando Goetz perdió la mano derecha.

Un hábil artesano en metales le hizo una mano de quíntuples resortes con la cual podía seguir manejando la espada.

En este punto, el dulce Finjaer intervino:

—Una obra maestra de la mecánica, diríase.

—Recuerdo —dijo el capitán Coppejans— que a mi timonel, Petrus D’hont, se le quedó aprisionado el puño entre el cabrestante y el cable de hierro, y la mano quedó cortada totalmente. Luego, llevaba un gancho de hierro; lo cual quiere decir que en nuestra época no se sabe hacer manos parecidas a la de Goetz.

El tío Kwansuys inclinó la cabeza en señal de condescendencia a esas vanas palabras.

—Recordad, amigos míos —dijo—, estas palabras dignas de la eternidad del bronce, con que acaba el drama de Goethe: «¡Hombre noble! ¡Hombre generoso! ¡Maldito sea el siglo que te ha rechazado!»

Al decir esto, mi tío se quitó las gafas y guiñó los ojos. El doctor van Piperzele, servil como de costumbre, le imitó, como si participase algún secreto con él.

—Este hermoso final, ¡ay!, no está de acuerdo con la verdad, y lo deploro —continuó el orador—. Goetz von Berlichingen, considerado como rebelde, fue encerrado en la cárcel de Augsburgo, en donde permaneció dos años. El emperador le concedió inmediatamente la libertad de retirarse a sus tierras y de vivir en el castillo de Juxthausen, a cambio de su palabra de caballero de no salir jamás de sus dominios ni de volver a tomar las armas en provecho del partido que fuese. Quince años más tarde, Carlos Quinto le relevó de su promesa, y Goetz, ebrio de felicidad, siguió al emperador a Francia, España y los Países Bajos. Tras la abdicación del soberano en Yuste, Goetz retornó a Alemania, donde murió siete años después. Ahora bien…

Nuevo guiño, imitado por monsieur van Piperzele.

—¡Después de su estancia en los Países Bajos, Goetz no llevaba ya su mano de hierro!

—Se encuentra —comenzó a decir Finjaer— en el museo de…

Mi tío Kwansuys le impuso silencio:

—De Nurenberg, de Viena o de Constantinopla… ¿Qué importa? Puesto que sólo es un guantelete sin vida colocado dentro de una urna de cristal. Esta mano, la verdadera, que permitía a Goetz sostener la espada y hasta la pluma de ave, se perdió o la robaron en…

Alzó la mano y sus ojos arrojaron llamas.

—…en Gantes, la ciudad maravillosa de Carlos Quinto, donde Goetz von Berlichingen permaneció al lado del emperador. Es allí donde se encuentra aún y es allí, por tanto, donde yo iré a buscarla.

No se puede negar a Frans-Pieter Kwansuys, a falta de una verdadera erudición, el espíritu testarudo de la búsqueda o investigación benedictina. Los papeles que yo he examinado después de su muerte me lo demuestran. Pero sus investigaciones me parecieron bastante inútiles, sin un fin determinado, hechas al azar de los hallazgos de biblioteca. Transcribió una parte de los tres volúmenes del valiente escritor flamenco Degrave, quien trató de demostrar, de la forma más seria del mundo, que Homero y Hesiodo eran originarios de Flandes, y quien tradujo del latín, con textos originales a la vista, la disertación del doctor flamenco Paschasius Justus sobre «los juegos de azar y la enfermedad de jugarse el dinero.

Paschasius… Paschasius —le he oído murmurar alguna vez—, ese espíritu curioso del siglo dieciséis, nos hubiese dejado numerosos escritos si el miedo a la hoguera no hubiese obsesionado sus días y sus noches. Adoptó ese nombre por admiración hacia Paschase Radbert, cura de Corbie en el siglo noveno, autor de muy hermosas páginas de Teología. ¡Ah, mi dulce Paschasius!.. ¡Oh, mi viejo amigo, perdido en los siglos huidos!.. ¡Ayúdame, socórreme!..

No puedo decir de qué forma la sombra evocada del doctor magnífico acudió en ayuda de mi tío durante la fatal búsqueda de la mano de hierro. Pero es seguro que tuvo que jugar en ello un papel importante. En el transcurso de la semana que siguió a la memorable noche del discurso, el tío Kwansuys convirtió una parte de las «cocinas-bodegas» en laboratorio. Sólo se le permitía la entrada en ella al tímido Finjaer, porque no cuento mi propia presencia en esos lugares misteriosos, considerada sin duda sin importancia. Es cierto que me hacía útil accionando un pequeño fuelle de forja que hacía elevarse llamitas azules sobre el lecho de brasas de un hornillo. Hacía frío en aquel antro de dudosa ciencia, y los vapores que exhalaban las probetas de grueso cristal olían mal; pero el rostro de mi tío era grave y las sonrosadas mejillas de monsieur Finjaer brillaban de sudor con frecuencia, a pesar de la baja temperatura. Un día, al cabo de cuatro horas, una bola de cristal olía mal; pero el rostro de mi tío, de un hermoso color verde dorado, se elevó hasta el techo.

Monsieur Finjaer lanzó un grito de terror.

—Mire… Oh, mire…

Yo veía mal porque estaba sentado a contraluz, al lado de mi fuelle, pero me parecía que el humo verde había tomado una forma precisa.

—Una araña… No, un cangrejo que corre por el techo— exclamé con horror.

—¡Cállate, pequeño imbécil!— rugió el tío Kwansuys.

La forma se fundió rápidamente y no fue más que un humo en el techo, pero yo vi que el tío y monsieur Finjaer sudaban la gota gorda.

—¡Cuando yo se lo decía, Finjaer!.. ¡Los escritos de estos sabios antiguos no mienten jamás!

—Ha desaparecido— murmuró el bonachón de Finjaer.

—No era más que su sombra, pero ahora sabemos…

No dijo lo que sabía ni Finjaer le hizo ninguna pregunta. Al día siguiente se cerró el laboratorio y yo recibí el fuelle de forja, regalo que no debió gustarme nada, porque lo vendí por ocho pesetas a un estañador. El tío Kwansuys me quería mucho; acaso apreciaba los pequeños servicios que yo le prestaba, exagerando su importancia. Como no andaba bien, sufría de debilidad en una pierna, la izquierda, y más adelante me enteré de que padecía de una enfermedad que se llama planofobia, le acompañaba durante sus breves y raras salidas. Se apoyaba pesadamente en mi hombro y, al cruzar las calles y las plazas, siempre con la mirada fija obstinadamente en el suelo, se dejaba conducir como un ciego. Mientras andábamos, me largaba discursos sobre temas doctos y aprovechables sin duda, de los que lamento mucho haber perdido su recuerdo.

Poco tiempo después del cierre de la bodega-laboratorio y de la venta del fuelle de forja, me rogó que le acompañara a la ciudad. Acepté de buen grado, porque ese servicio me dispensaba de media jornada de clase; los ruegos del tío Kwansuys, eran, además, órdenes para los míos, excelentes personas que vivían con la esperanza de futuras herencias. Mi antigua y huraña ciudad se arropaba, aquel día, en un manto de bruma y de llovizna. El agua del cielo hacía un ruido atareado de ratón sobre la bóveda de algodón verde del inmenso paraguas que yo sostenía con el brazo extendido por encima de nuestras cabezas. Seguíamos por calles lúgubres, atravesando lívidas praderas de lavaderos, provistas de arroyuelos de agua jabonosa y opalina.

—¡Y decir que este pavimento que pisoteamos ha sonado bajo las pisadas de los caballos de Carlos Quinto y de su fiel Goetz von Berlichingen!.. —exclamó mi tío—. ¡Ah!.. Donde las torres se desplomaron envueltas en ceniza y polvo, los adoquines quedaron. Acepta la lección de ello, pequeño mío, pensando que todo lo que se mantiene cerca del suelo tiene la vida larga y dura, y lo que afronta la gloria del cielo está próximo a la muerte y al olvido.

Cerca de la Grauwpoorte, se detuvo para respirar, poniéndose a examinar atentamente las fachadas decrépitas de las casas.

—¿La casa de las señoras Chouts?— preguntó, parándose junto a un portador de pan.

El hombre dejó de silbar una picaresca melodía que hacía más llevadero su triste recorrido.

—Allí, aquella casa con las tres feas cabezas sobre la puerta. Y es cierto que las que están detrás son más feas todavía.

A nuestro campanillazo, la puerta se entreabrió y una nariz roja apareció en la abertura.

—Deseo hablar con las señoras Chouts— dijo mi tío, quitándose cortés el sombrero.

—¿A las tres?— preguntó la nariz roja.

—Claro que sí.

Nos hicieron pasar a un vestíbulo amplio como una calle y negro como una forja, que se llenó inmediatamente de tres sombras más negras aún.

—Si es para vender algo…— clamaron en coro voces agudas.

—Por el contrario, yo deseo comprar algo que perteneció al difunto escudero Chouts, de grata memoria— respondió amablemente mi tío.

Tres sucias cabezas de lechuza surgieron de la oscuridad.

—Podría tratarse —repuso el coro—, aunque no estamos dispuestas a vender nada.

Yo estaba inmóvil al lado de la puerta, con náusea en los labios, porque un espantoso olor a bazofia y encebollado invadía el pasillo. Y es así como las palabras que el tío pronunció a continuación en tono muy bajo y muy rápido se perdieron para mí.

—Entre —aceptó el coro—. El joven esperará en el locutorio.

Pasé una hora interminable en una habitación minúscula de alta ventana de medio punto, cuyos cristales estaban oscurecidos por un adorno bárbaro, acompañado de un sillón de rotén, una rueca de madera negra y de una chimenea roja de moho húmedo. Aplasté siete cucarachas que marchaban en fila india sobre el pavimento azul, pero no pude alcanzar a las que caminaban alrededor de un espejo brillante que lucía en la penumbra como agua fétida de pantano. Cuando el tío Kwansuys regresó, su cara estaba roja como si hubiese estado sentado al lado de un horno al rojo vivo. Las tres cabezas de lechuza le escoltaban maullando cortesías dislocadas. Ya en la calle, el tío se volvió hacia la fachada de las tres máscaras y su rostro tomó una expresión de desprecio y rencor.

—Necias… Brujas del diablo— gruñó.

Me alargó un paquete envuelto en duro papel gris.

—Llévalo con cuidado, pequeño. Es un poco pesado.

Era muy pesado y, a todo lo largo del camino, la cuerda que rodeaba el paquete me hacía daño en los dedos. Mi tío me acompañó a nuestra casa, porque según Elodie, era un día santo y se festejaba comiendo barquillos con mantequilla y bebiendo chocolate en anchas tazas de color azul y rosa. El tío Kwansuys, en contra de sus costumbres, estaba triste y taciturno. Y comía sin ganas. No obstante, un fulgor de alegría danzaba en sus ojos. Elodie engrasaba el molde caliente y vertía en él la pasta de crema, de donde surgían los grandes barquillos cuadrados. De repente, movió la cabeza, rabiosa.

—Ya hay otra vez ratas en la casa —gruñó—. ¡Escuchen a las asquerosas bestias! Dejé mi cuchara con terror al oír un repentino ruido de papel estrujado y roto.

—No sé de dónde puede venir eso —continuó Elodie, dejando errar su mirada por la cocina—. Ese espantoso ruido.

El ruido procedía de un trinchero, que servía para poner todos los objetos que, de momento, no se usaban. Pero aquel día estaba vacío. Sólo el paquete envuelto en papel gris se encontraba allí. Yo iba a hablar cuando los ojos de mi tío se fijaron sobre mí: eran extrañamente elocuentes y leí en ellos una intensa súplica. Me callé y Elodie no insistió. Pero yo sabía que el ruido procedía del paquete y hasta vi… Algo vivía en la prisión de papel y de cuerdas, algo que buscaba la forma de evadirse a fuerza de lentas dentelladas y arañazos. A partir de aquel día, mi tío y sus amigos se reunieron todas las noches, pero yo no asistí siempre, porque no me admitían a esas conferencias, que eran muy serias y sin gran alegría epicúrea. Llegó la noche de Saint-Eloi, que es también la de Sainte-Philarète.

—Philarète había recibido de Dios y de la Naturaleza todo cuanto puede hacer agradable y hermosa la vida —decía mi tío—. Y hay que amar a Saint-Eloi por la alegría que nos proporcionó el buen rey Dagoberto. Sería injusto, pues, no celebrar como es debido una doble fiesta semejante.

Se comió pastel de anchoas, faisanes rellenos de tocino fino, pava trufada, jamón de Mayence con gelatina, y los cinco amigos bebieron grandes cantidades de vino extraídos de honorables botellas selladas con lacre de diferentes colores. A los postres, compuestos de pasteles de crema, mermelada, mazapán y pan de higo, el capitán Coppejans reclamó un ponche. Este humeó en las copas de cristal y los espíritus se llenaron de brumas. Binus Compernolle se escurrió de su silla y se dejó conducir al sofá, donde se durmió inmediatamente, y el bonachón de Finjaer quiso cantar un aria de ópera antigua.

—Se trata de la Vestal de Spontini, que quiero sacar del olvido —declamó—. ¡Es preciso que repare esta injusticia!

No cantó. Pero un instante después se puso en pie, gritando:

—¡Quiero verla! ¿Me oye usted, Kwansuys? ¡Quiero verla! ¡Tengo derecho a verla! ¡Le he ayudado a encontrarla!

—¡Cállese, Finjaer! —gritó, colérico, mi tío—. ¡Está usted borracho!

Pero el buen Finjaer no le escuchaba apenas y abandonó bruscamente la habitación.

—¡Deténganle! ¡Va a cometer una tontería!— gritó mi tío.

—Sí. ¡Deténganle, porque lo hará!— aprobó el doctor von Piperzele, con la boca pastosa y los ojos extraviados.

Se oyeron los pasos de Finjaer perderse por el piso, y mi tío se lanzó en su persecución, arrastrando, muy a disgusto, según me pareció, al servil van Piperzele en su marcha. El capitán Coppejans se encogió de hombros, vació su copa de ponche, la llenó de nuevo y atascó la pipa.

—¡Tonterías!..— murmuró.

Entonces se oyó un grito de terror y sufrimiento, seguido de clamores y del ruido de caída.

Oí gritar a Finjaer:

—Me ha picado… Me ha cortado el dedo… ¡Oooh!

Y al tío gemir:

—Se ha ido… ¿Cómo encontrarla de nuevo, Dios mío!

Coppejans sacudió la ceniza de su pipa, se puso en pie y, abandonando el comedor, subió trabajosamente la escalera de caracol que conducía al hermoso piso. Le seguí, curioso y ansioso a la vez, al interior de una habitación que me fue desconocida hasta aquel día. Estaba casi desprovista de muebles, y vi a mi tío, al doctor Piperzele y a monsieur Finjaer agrupados en torno a una gran mesa central. Finjaer estaba blanco como un sudario y su boca se retorcía de dolor. Su mano derecha colgaba, roja de sangre.

—¡La abrió usted!— decía mi tío con voz aterrada.

—Quería mirarla más de cerca —lloriqueó el bondadoso Finjaer—. ¡Oh, mi mano!.. ¡Oh, cómo me duele!

Entonces vi, colocada sobre la mesa, una cajita de metal, que me pareció pesada y sólida. La tapa estaba levantada y la cajita vacía. El día de San Ambrosio yo estaba enfermo, como todos los niños golosos, porque el día anterior, por ser San Nicolás, se atiborran de dulces, pasteles y otras chucherías. Tuve que levantarme por la noche, con la boca amarga, el vientre descompuesto y grandes ganas de vomitar. Pasado el malestar, miré por la ventana hacia la calle oscura y llena de viento, invadida por el silencio. La casa de mi tío Kwansuys estaba casi enfrente de la nuestra y me quedé asombrado al ver, a aquella hora avanzada, los estores de su dormitorio manchados de luz amarilla.

Está enfermo como yo, me dije, recordando con gran amargura la gran cantidad de pan de higo que había recibido entre mis regalos de San Nicolás. Y de pronto me eché hacia atrás, ahogando un grito de espanto. Una pequeña sombra veloz corría sobre el estor, la sombra odiosa de una araña gigantesca. Subía, bajaba, corría de acá para allá en círculo, y, de pronto, dio un salto, desapareciendo de mi campo visual. Al otro lado de la calle se elevaron entonces voces de auxilio, aterrorizadas, que, sacudiendo el inmenso sueño del Ham, hicieron que se abrieran las ventanas de las casas y después las puertas. Esa fue la noche que encontraron a mi tío Frans-Pieter Kwansuys degollado en su cama.

Según me contaron después, tenía la garganta destrozada y la cara arañada espantosamente. Heredé del tío Kwansuys, pero, naturalmente, era demasiado joven para entrar en posesión de los bienes bastante estimables que me dejaba. Sin embargo, por deferencia hacia mi título de futuro propietario, me dejaron vagar por la casa el día que los abogados hicieron allí el inventario. Encontré el laboratorio frío, negro y ya cubierto de polvo, y me dije que cualquier día quizá encontrara placer en continuar el juego misterioso de las probetas y de los hornillos del pobre espagirista. De repente se me cortó la respiración, los ojos fijos en un objeto agazapado entre dos matraces de cristal, en un rincón. Era un grueso guante de hierro oscuro, que me parecía untado de grasa. Entonces de la bruma de mis recuerdos surgió un pensamiento claro, venido de no sé dónde: la mano de hierro de Goetz von Berlichingen. Sobre la mesa se encontraba una de esas gruesas pinzas que sirven para agarrar las retortas calientes.

Me apoderé de él y levanté el guantelete. Era tan pesado que mi mano se curvó hacia el suelo. La ventana de la cueva, que se abría a ras del suelo de la calle, daba a un canal de aguas profundas que iba a desembocar más lejos, en el Pas de la Lavandería. Con el brazo extendido llevé allí mi siniestro encuentro. Pero entonces tuve que hacer grandes esfuerzos para no gritar de terror abominable. La mano de hierro se puso a retorcerse con furia, mordiendo las pinzas de madera, cuyas astillas saltaron, y tratando de agarrarme los dedos. Se convulsionó horrorosamente en un gesto de amenaza cuando yo la mantuve encima del agua. Cayó en ella con un ruido enorme, y durante largos minutos, gruesos borbotones agitaron la onda tranquila, como si una respiración monstruosa terminara allí en medio de la desesperación y el sufrimiento.

No me queda mucho más que añadir a la extraña y terrible historia de mi querido tío Kwansuys, que continúo llorando con toda mi alma. No volví a ver más al capitán Coppejans, que volvió al mar y cuyo barco se fue a pique, una noche de tempestad, en los Wadden de la Frise. La herida del bondadoso monsieur Finjaer se gangrenó. Hubo que amputar la mano y luego el brazo, lo que no le salvó, porque al poco tiempo moría después de enormes sufrimientos. Binus Compernolle, convertido en valetudinario muy rápidamente, no abandonó ya su lejana mansión del Muide, donde no recibía a nadie, tan triste y sucio estaba. En cuanto al doctor van Piperzele, al que vi algunas veces, afectó no conocerme ya. Diez años más tarde se hicieron trabajos en el canal de Pas y dos obreros perdieron allí la vida de una forma que aún continúa siendo inexplicable. Hacia la misma época, tres crímenes, que quedaron impunes, ensangrentaron la calle Terre-Neuve, próxima al Ham. Se había construido allí una hermosa casa nueva por cuenta de tres hermanas, que la habitaron en cuanto se marcharon los constructores.

A las tres se las encontraron estranguladas en su cama. Eran las ancianas señoras de Chouts, cuyo conocimiento hice en época lejana. Abandoné la casa del Ham, donde la muerte había entrado y de donde había huido toda alegría. Allí dejé todo lo que me quedaba de la herencia de mi tío: un busto de yeso de un guerrero romano con cota de malla. Pero me llevé sus escritos, que aún hojeo buscando algo; pero ¿qué?

«Jean Ray es considerado con justicia un maestro del relato fantástico. Forma parte de ese crisol de escritores extraños que suelen compartir espacio en antologías exquisitas, hablo de autores como Bloch, Bierce, Machen, Blackwood, Lovecraft, William Hope Hogdson, etc.

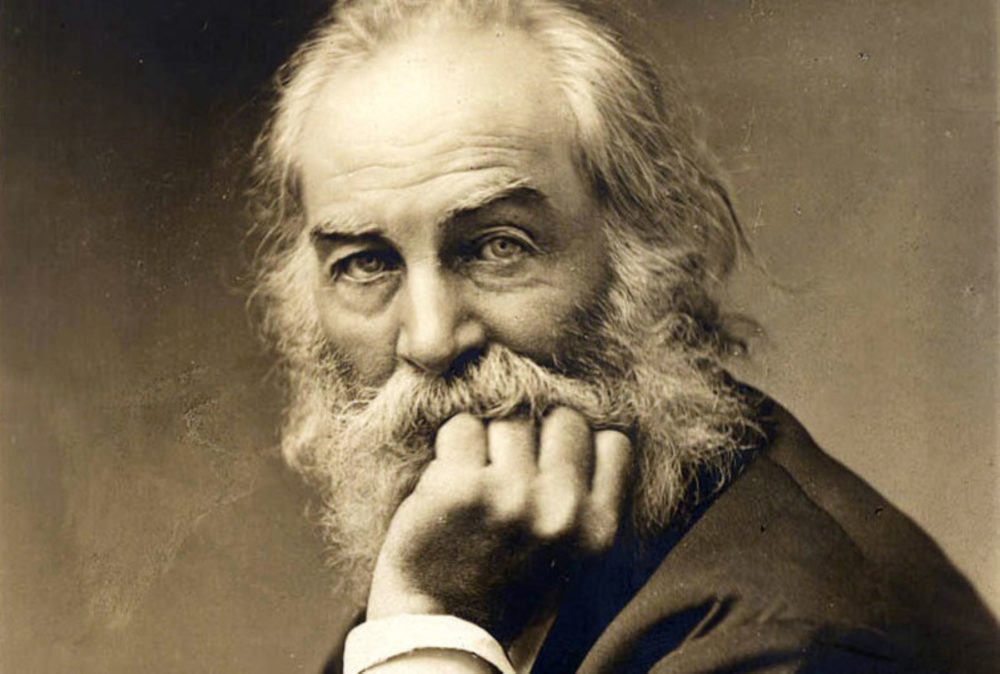

Raymundus Joannes de Kremer alias, John Flander, alias King Ray, alias Sailor John y alias Jean Ray, como lo llamaré de aquí en adelante, fue un escritor belga que gestó su obra en la mitad del siglo veinte. A pesar de tener una producción capaz de hacer sombra a los grandes maestros del relato fantástico anglosajón, Jean Ray es un escritor casi para exquisitos, su escasa difusión en nuestra lengua y en la lengua inglesa atentan contra su memoria.

Como todo escritor que se precie de tal, Jean Ray fue un eximio mentiroso, tuvieron que pasar décadas para que se esfumara – como esas nieblas que pueblan sus relatos de marineros borrachos -, el mito que el autor tejió alrededor de su vida. Una vida azarosa sobre las cubiertas de los barcos, traficando armas y alcohol durante la ley seca, peleando contra filibusteros o tentando la muerte en los burdeles más rancios del Asia donde ahogaba su existencia con enormes dosis de opio. Al igual que ese otro maestro de la narrativa (despreciado hasta el hartazgo) Emilio Salgari, Ray creó una vida de tintes aventureros y románticos para suplir la carencia casi total de ellos. Su existencia apócrifa, que pudo firmar Marcel Schwob en un cuento de su magistral Vidas Imaginarias, sostenía que por sus venas corría sangre Sioux proveniente de su abuela materna y que sus primeros cuentos los escribió a bordo de veleros piratas o sobre las mesas desvencijadas de tabernas, perdidas en los ignotos mares asiáticos.

Nació en Gand, Bélgica, el 8 de julio de 1887. A los 36 años Jean Ray inicia su periplo de colaboraciones literarias para la revista l’Ami du Livre. En esa época comienza a mezclarse en negocios sinuosos de contrabando que lo hundirían en el futuro. En 1925 edita su célebre libro de relatos fantásticos: Los cuentos del Whisky, volumen que contiene gemas inolvidables como: Whisky Irlandés, El guardián del cementerio o Los extraños estudios del doctor Paukenschlager. En 1926 es condenado a seis años y seis meses de prisión por contrabando; pero es liberado con anticipación en 1929. A partir de entonces la producción del escritor se intensifica.

Desde 1931 hasta 1938 escribe ininterrumpidamente los fascículos policiales de Harry Dickson. Aceptó el encargo de traducir del neerlandés al francés una serie de novelitas alemanas que relataban las aventuras del inefable detective Harry Dickson (uno de los tantos clones de Sherlock Holmes que prosperaron a principios de siglo), donde la acción imperaba sobre la lógica del relato. Historias recargadas de truculencia, de monos homicidas o de asesinos célebres. Jean Ray consideró que él podía escribir mejores cosas que la basura que le daba el editor para traducir, le propuso su idea a la editorial y esta aceptó con la condición de que respetara el título y que la escena, que ilustraba la cubierta de los fascículos, debía figurar dentro del relato. Jean Ray aceptó gustoso el proyecto e inmortalizó a un personaje, mediocre en su origen, en más de cien novelitas inolvidables por sus climas góticos, crímenes fantásticos y de corte sobrenatural. El canto del vampiro o El templo de Hierro (donde mantiene al lector sobre ascuas con la caída de una nave espacial y su perverso tripulante suelto en la Inglaterra victoriana), son novelitas de lectura imprescindibles para cualquier amante del fantástico.

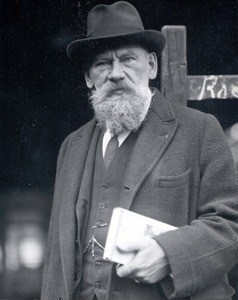

Jean Ray (1887-1964)

A mitad de la década del 30, Jean Ray comienza a consagrarse como autor de relatos fantásticos y de terror al colaborar en la mítica revista estadounidense Weird Tales, revista que publicó por primera vez autores de la talla de Lovecraft, Robert E. Howard, Clark A. Smith, Kuttner, Bloch, etc. Como también en Terror Tales y en Dime Mysteries. Revistas de temática pulp donde la prosa de Jean Ray, aunque superior a la media, se ajustaba en sus atmósferas opresivas y tenebrosas.

La Segunda Guerra estalla en Europa y las publicaciones en las que el autor colaboraba habitualmente se ven forzadas a cerrar, por lo que Ray considera conveniente encarar obras de más largo aliento. Publica El Gran Nocturno y El crucero de las sombras, antologías de relatos largos. 1944 es un año de capital importancia en la obra de Jean Ray, ya que publica sus dos novelas más importantes. La ciudad del miedo indecible, una novela de corte policial con profundos matices fantásticos y macabros que no alcanza las dosis de genio a que nos tiene habituados el autor y Malpertuis, su óbra maestra, libro considerado como la última novela gótica de la era moderna. Como en muchos relatos del autor, el escenario en sí es uno de los grandes protagonistas de la historia.

A principios de los 60, Jean Ray escribe su última novela: Saint-Judas-de-la-nuit. Por aquellos años comienza a ser considerado por la crítica francesa como un maestro del fantástico. Las ediciones comienzan a sucederse una tras otras y su obra se difunde en otras lenguas. Contribuye el hecho de haber publicado una antología que se conoció como Los veinticinco mejores relatos negros y fantásticos (recopiladas por el también escritor y amigo cercano de Ray, Henri Vernes) que reunía parte de la mejor obra de Jean Ray, cuentos como: La noche de Camberwell, El salterio de Maguncia, La callejuela tenebrosa, El cementerio de Marlyweck, son sencillamente inolvidables y perfectos en su ambientación tenebrosa.

El legado de Jean Ray a la literatura fantástica es tan desmedido como su obra. El viejo cuentista, hacedor de imágenes terribles, muere el 6 de noviembre de 1963 de un ataque cardíaco. Fue enterrado en el cementerio de Westerbegraafplaats, en Gand.»