Sendero

Ayer la vi.

Cincuenta años después.

Ella con reumas en tejado

Y yo… con goteras.

El blog no tiene propósitos comerciales-Minificción-cuento-poesía japonesa- grandes escritores-epitafios

Sendero

Ayer la vi.

Cincuenta años después.

Ella con reumas en tejado

Y yo… con goteras.

Sendero

El minuto envenenado de Rubén García García

— ¿No has visto el libro, donde aparece mi cuento?

—No se. Sé de mis cosas, de las tuyas solo puedes saberlo tú, me contestó molesta mi mujer.

—Hace una semana lo dejé sobre mi escritorio. Debiste verlo cuando hiciste la limpieza.

—Recuerda que la limpieza la hizo la muchacha que viene cada ocho días. Mañana, vendrá. Pregúntale a ella.

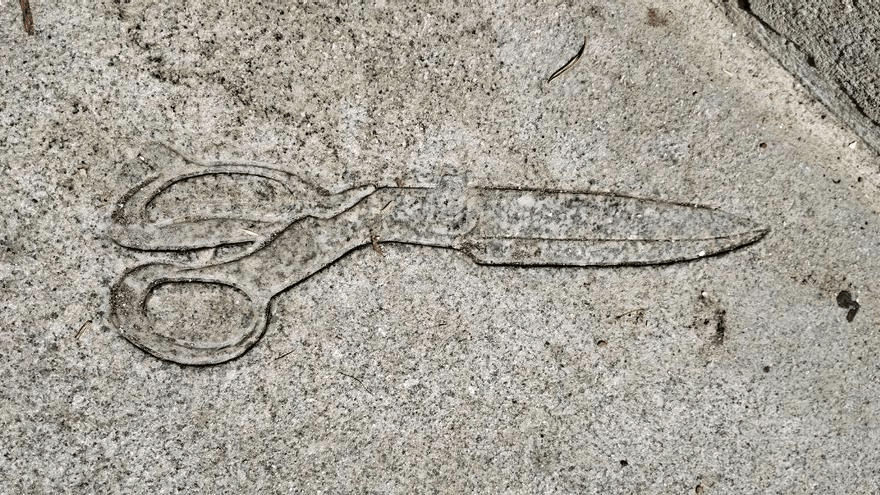

Guardé silencio, mientras ella trabajaba haciendo artículos navideños que entregaría a sus pupilos. El brillo del metal me atraía, así que tomé las tijeras y… en el instante que iba a levantar el brazo, escuché su voz.

—¿Verdad que me odias?

—¡Cómo crees! Simplemente me perturba no encontrar mi libro.

dándole las tijeras, le dije: estaban escondidas entre la tela y seguro las vas a necesitar. Abrí la puerta del jardín y respiré profundo.

Sendero

La tarde en la que me introduje al cine tuve el presentimiento de que me seguían. En la oscuridad del pasillo me cambié de ropa, salí por la puerta de emergencia y regresé en taxi a mi departamento, que había dejado a propósito sin luz.

Llegué al país hace menos de un año. Concursé por una beca para hacer el servicio social en una institución de salud y fui aceptada. Me incorporé al trabajo. Inicié un proyecto de investigación. Me asignaron un escritorio, un ordenador y una impresora. Mi compromiso era exponer los resultados al final del año lectivo. Tenía un tutor y una jefa que era la encargada de los pasantes que hacían su servicio social. La señora Andrea, amable distinguida y con carácter.

Una ciudad arbolada. Los domingos me cautivaban porque la gente iba a la alameda donde, las personas mayores, bailaban al son de una música tropical. Vivía en un departamento que se ajustaba a mi economía. Mi padre y mi novio estaban pendientes de mi quehacer,pero nunca los molesté.

La institución, si había un auto me llevaba al área de trabajo. Regresaba en algún móvil urbano. Como tutor me asignaron a un médico responsable de llevar la vigilancia de las enfermedades. Supervisor de las áreas rurales por lo que solo permanecía en la oficina una semana al mes y ocupado en sus reportes. Muy amable, galante, conocedor del proceso de investigación. Es él quien me orientó para darle forma a mi trabajo.

Conocí al señor secretario cuando iba por los pasillos. Levanté la mirada para verlo y seguí en mi trabajo. En una brevedad estuvo frente a mí, acompañado por mi jefa. Me levanté, le di la mano. La señora Andrea le dijo: “ella es la que ganó la beca”. “Me llamo Sonia para servirle. “La felicito y sea bienvenida”, “estoy muy agradecida”, “nada de agradecimiento, si está aquí es por sus méritos. Se retiró dejando un aroma con discreto olor naranja.

Al día siguiente me llamó a su oficina y se mostró interesado en los pormenores del trabajo, hizo un gesto de desaprobación cuando supo en que colonias hacia las entrevistas. En la siguiente semana el operador de una camioneta reciente se ocuparía de mis traslados. El Chofer era una persona mayor de la confianza del señor secretario.

Fui a agradecerle el gesto. Y ordenó que trajesen dos capuchinos. Poco más de media hora estuvo preguntando sobre mis impresiones acerca del país, la ciudad y la manera como el personal me había recibido. La veré cada semana para que me cuente de sus avances. Me despedía, pero él dio la vuelta al escritorio y estrechó cálidamente mi mano. “bienvenida”, me dijo y besó mi mejilla y el olor a cítricos volaba de su barba cuidada. Ese fue el inicio, y si bien fue una vez cada semana, en ocasiones me mandaba a llamar. Era un hábil platicador y lleno de anécdotas. El tono de su voz claro y cálido. Agradaba escucharlo; ameno y cauto, pero en ocasiones se le escapaba una mirada de cálculo. Cuando me retiraba sentía en la espalda la fuerza de sus ojos. Con él sentía el respeto al superior, y al hombre culto que intentaba encubrir la fuerza de su genero. Supe que era un varón dispuesto a conseguir, pero prudente. Un tropiezo y su carrera política se truncaría. Yo no era connacional, y él sabía que guardaba una buena relación con el consulado.

Desde la ventana de mi departamento me gustaba ver a los transeúntes, oír a los vendedores que van gritando: pan, nieve, tamales y desde la camioneta con una bocina “compro fierro viejo, estufas, refrigeradores, colchones que venda”. Una tarde se sitúo un carrito que vendía hot-dogs. No le di importancia. Un martes salí temprano y reconocí el vehículo que transportaba el mueble. Hice conjeturas y entré en la sospecha de que me vigilaban. Cuando apagaba las luces de mi departamento el vendedor se iba.

Entre los pasillos los cotilleos se pasaban de un departamento a otro. Cada vez que salía de la oficina del señor, mi jefa se hacía la aparecida. Me escaneaba. Le sonreía como diciéndole: mira todo está en su lugar. Mi cabello, el carmín de mis labios y la ropa sin arrugas. Dos pretendientes que tenía fueron removidos y no los volví a ver. El único que le permitía me tomara del brazo, hombros o cintura era al chofer. Un hombre cano, respetuoso, y caballero. Manejaba en silencio y al despedirme, me decía: cuídese, dándole un acento de más a la palabra.

En la libreta escribí:

«El señor tiene una memoria privilegiada, me interrumpe para contarme alguna vivencia. Le encanta sentir que se le escucha. Tiene una voz suave, educada que envuelve con seda. Su pelo crespo, entrecano, lo hace atractivo. Cuando su secretaria le dice que el gobernador desea que lo llame. Me despide con un beso en la mejilla y de manera “accidental” rueda sus manos por mi talle. No intento rechazarle; acepto su cortejo, sin que encuentre en mis ojos nada que lo haga pensar que lo acepto».

Hace un mes recibí la orden de atender a un grupo de estudiantes para darles estadísticas de nutrición. Un equipo de profesionales que me agradó servir por espacio de varios días, ya que realizaban un estudio de investigación.

Un domingo salí con mi bolsa de compras. En el baño me cambié de ropas para confundir, por si alguien me vigilaba. Fue un escape para disfrutar de unos momentos en la playa. El mar, la inmensidad, y la plática de él fueron los que me sedujeron para tener una tarde intensa, acalorada y prometerle una plática diferente.

Lo enteré que me vigilaban, “estará el departamento a oscuras, dejaré la puerta entreabierta”. había una luz mínima con sabor a canela. Estaba pendiente a todo ruido que escuchaba. Por el hueco de la cortina veía hacia la calle, para fortuna el vendedor de Hot-dog ya se había ido. Hablábamos con voz baja y disfrutamos de algunos bocadillos con un blanco espumoso, muy rico. Pasé la noche con él. No me dio descanso hasta que la madrugada nos alcanzó. Dos noches que conocí paisajes, colores, sensaciones y mis gemidos sofocados con la complicidad de las almohadas. Él Se iba antes de que abriera el día.

Él ya no está, terminaron el estudio. La Primera intimidad nunca se olvida. La mujer se enamora en un clic y en una noche… fiel a la pasión destraba el nudo de la barca y deja que la corriente se la lleve.

Las tardes son calmas, se ven los pasillos deshabitados. Saqué la carpeta de mi escritorio y me encontré en el pasillo con él. Con el pretexto de enseñarme un área que estaban remodelando me invitó a cenar. Rechacé la invitación. Tuve una sensación de inquietud y pretexté que tenía trabajo, pues ya faltaban pocos días y detallaba el informe final. No se anduvo por las ramas y soltó a los felinos que lleva. “Bien sabe que disfruto su compañía y no puedo negar que las horas contigo se esfuman. Deseo darte la mejor noche que hayas pasado. (me puse en guardia, deduje que sabía mi secreto). Acepté que me llevase a mi departamento, pero tomó otra avenida hacia la salida. “solo tomaremos un café”. Iba hacia la zona donde se sitúan los moteles. “¡Déjeme aquí! Alcé la voz, sin gritar, ni mostrarme histérica. Apretó los dientes, me miró con reclamo. Dio la vuelta y regresamos. Antes de bajarme me pidió disculpas, “no se asuste, yo me dije y qué tal si acepta”, hizo que me sonriera y ambos reímos.

“Es usted una mujer bella, inteligente y deseable, quien la conquiste y la haga su esposa será afortunado. De buena gana me iba con usted y pedía su mano, ”¿solo la mano?”, le dije, y nos carcajeamos. “ Ah, tenía escondido el humor, eso es algo que la embellece”. Déjeme darle un abrazo de los míos. Se acercó y su aroma de cítricos me sedujo y acepté ese abrazo y un beso en la mejilla que lo corrió hacia mi boca y sí, nada podía hacer, y le correspondí. Pensé que un beso no es caro, pues pude estar en un infierno o en un cielo de mentiras. No creo que sea prudente humillar al tigre.

sendero

A fines de otoño

llegan a mi jardín,

pájaros extraviados.

Sendero

Una mujer frente a mí descruza las piernas y no evito ver su ropa interior. Ruborizada me dice «¡ay ya lo retraté! » expresión que me hizo retroceder a mis días de niñez en la escuela. Con gravedad, pero sonriendo le contesté: sígale y me animo con una de cuerpo entero.

Sendero

Por el dolor y una enfermedad cangreja le fue amputada la pierna. Salvó su vida, pero el dolor seguía terco en donde tuvo el miembro. Después de varios tratamientos el dolor no tan solo persistía, sino que aumentaba. ¿Cómo convencer a su cerebro que su pierna era un desecho? Era la neblina como un lienzo en la oscuridad en aquel pueblo solitario, cuando se acostó sobre la vía para que le pasara el tren de la media noche.

Durmió como bendito y se levantó preocupado porque soñó que el tren ya venía de regreso.

Sendero

No, no soy mayor de edad, Si me mira disfrutando del recreo con mi uniforme, me dirá que soy una escolar. Si me ve en una fiesta con mi falda pegada bailando con ritmo tendrá la impresión de una muchacha y si me maquillo y porto un vestida largo quizá exprese que soy una hermosa mujer. Soy la misma, pero su óptica cambia. No tiene la capacidad de mirar mi interior, ni leer mis pensamientos. Conoce la forma, pero no el fondo. Puede que me siga considerando una niña o que después de platicar conmigo le haga cambiar de opinión. Recuerdo que cuando iba a la primaria leí en un rincón de la puerta la palabra “cógeme” simplemente la asocie al hecho de tomar algún objeto. Ya en la secundaria supe que se refería a la relación sexual. Tiempo después la impronta de la palabra me explotó con toda su magnitud, fue aquella vez, que yo se lo pedí a él, con urgencia, apurada por un deseo que nunca había experimentado. Es una palabra tan intensa, lengua de fuego, tan demandante como o más que la sed, y que es el mismo cielo de Van Gogh.

Sendero

Ayer se oía

el graznar de los patos;

ahora el viento

hace volar las hojas.

Bajé del monte

apresuradamente,

en la penumbra,

en mi desolación:

el canto del sinsonte.

Sendero

Tiró de las sábanas para cubrirse, mientras miraba la habitación desconocida. La cama era enorme y estaba decorada en tonos joya. Tenía una mano sobre su cadera, por el anillo, reconoció que era la de Toño, el mejor amigo de su marido, que dormía a su lado. Fuera de la cama y ya vestida salió hacia la calle. ¡Laura!, escuchó que la llamaban. Era la voz de su marido.

¡Laura! despiértate que no tarda en llegar Toño.

Alfonso sopló con triste resignación las dos velas con el 4 y el 0 sobre la tarta. Nunca había sido aficionado a las fiestas, pero esperaba algo más brillante para su entrada en la cuarentena. Había convocado a media docena de personas, pero sus invitaciones habían sido rechazadas con todo tipo de excusas. Todo lo que tenía para celebrar su cumpleaños, además de aquella tarta, eran dos felicitaciones formales –una de su banco, otra de su gestor– y un obsequio de un familiar lejano que le había herido en lo más hondo: un fin de semana para dos personas en un balneario.

Se guardó el cupón en su bolsillo trasero para tirarlo en una papelera cuando saliera a la calle. Alfonso no tenía novia ni amigos que quisieran compartir un aburrido fin de semana en aguas termales. Atribuía su nula vida social al exceso de trabajo. Desde que había estallado la crisis, su profesión de analista financiero le obligaba a estar de sol a sol delante de una pantalla llena de cifras. Sus propios números no iban mal, se dijo mientras bajaba a la calle para dar un paseo nocturno. A sus 40 años ya casi había pagado la hipoteca del piso. Tenía, además, una plaza de aparcamiento en propiedad, un coche deportivo y una motocicleta que solo había sacado un par de veces. Su plan de pensiones empezaba a estar nutrido, y una herencia en metálico que tenía a plazo fijo le garantizaba buenos intereses.

Pese a disponer de todo aquello, la noche de su cumpleaños se sentía vacío. Tal vez fuera porque ese domingo ya habían cerrado los pocos bares de su barrio. Alfonso deseaba tomar una cerveza antes de acostarse, con el murmullo de solitarios clientes de barra que charlaban con el camarero. Buscando un lugar con vida en el desierto urbano, se dio cuenta de que se había alejado mucho de casa. Miró el reloj y vio que ya era medianoche. Aquel largo paseo nocturno había sido una triste celebración de cumpleaños. Resignado a iniciar como cuarentón una semana más, Alfonso se sintió repentinamente cansado y decidió que tomaría un taxi para regresar.

Mientras trataba de descubrir entre el escaso tráfico una salvadora luz verde, se le ocurrió revisar su cartera y advirtió, fastidiado, que no llevaba dinero en metálico. Contrariado, decidió proveerse de fondos en un cajero antes de subirse a un taxi. Miró a su alrededor. Por suerte, había un cajero justo al otro lado de la acera donde él se encontraba. Cruzó la calle a grandes zancadas movilizado por su impaciencia para regresar a casa.

El cajero se hallaba dentro del vestíbulo de una oficina bancaria, y Alfonso vio con desagrado que un indigente dormía junto a la máquina dispensadora de billetes. Le violentaba sacar dinero al lado de alguien que no tiene absolutamente nada. Le hacía sentirse vencedor de una guerra en la que no había pedido tomar parte. Fue ese sentimiento de pudor el que hizo que, tras obtener cuatro billetes de 20 euros, dejara uno de ellos en la mano abierta del mendigo, que parecía dormido. Como si hubiera notado el peso ínfimo del billete, los dedos callosos de la persona que parecía dormir se cerraron para atrapar los 20 euros. Justo entonces abrió sus ojos y le habló con refinado acento:

—Le agradezco la dádiva, caballero, y la acepto solo por no hacerle el feo de devolver un regalo. Lo cierto es que no necesito nada, soy inmensamente rico.

Alfonso se quedó boquiabierto ante las palabras de aquel hombre, al que calificó enseguida de chiflado. Por la propiedad con la que se expresaba, dedujo que había sido alguien que, tiempo atrás, había gozado de una posición acomodada. Quizá una quiebra, un divorcio mal negociado, el alcohol o alguna enfermedad mental le habían hecho caer en desgracia. Sintiendo lástima por aquel indigente, Alfonso le preguntó:

—Si es tan rico… ¿qué hace durmiendo aquí?

—Hace un poco de frío en casa, por eso me he venido a echar una cabezadita aquí dentro. Además, en este lugar se hacen amigos. ¿Vamos a tomar un café?

El hombre le guiñó el ojo mientras se levantaba de su lecho formado por periódicos y se sacudía el polvo.

—Está todo cerrado –dijo Alfonso, sorprendido por el rumbo inesperado que estaba tomando aquella noche.

—No todo. En una gasolinera a tres calles de aquí podemos tomar un café y un bocadillo.

Cuando se pusieron en camino, Alfonso pensó que sus situaciones vitales no podían ser más diferentes, pero le resultaba muy fácil hablar con aquel hombre caído en desgracia.

—¿Dice entonces que hace un poco de frío en su casa? ¿Dónde vive usted?

—En una vivienda que tiene miles de metros cuadrados. ¿Qué digo, miles…? ¡Millones!

—La calle, claro –supuso Alfonso tristemente.

—No hay casa más grande, aireada y diáfana. Además, como y ceno cada día de restaurante, como un señor.

—¿Y eso?

—Tengo una ruta de varios establecimientos donde me respetan y me guardan siempre las sobras. Nunca me falta un plato caliente. A cambio, yo les aconsejo dónde pueden invertir lo que tienen.

El analista financiero se quedó pasmado ante esto último. Al notar su asombro, el indigente le dijo:

—También le puedo asesorar a usted.

—Pero… no tiene ni idea de mis propiedades ni de mis activos. ¿Cómo va a aconsejarme entonces?

—No necesito conocer el estado de sus cuentas bancarias para saber que un hombre que pasea solo a estas horas ha errado en sus inversiones. Puede que tenga propiedades y activos, como bien ha dicho, quizás haya ganado incluso en la bolsa, pero allí no se negocia la auténtica riqueza.

—¿Dónde se encuentra entonces? —preguntó Alfonso fascinado.

—En la bolsa interior –dijo el hombre señalando su corazón– es donde se encuentran las divisas que nunca pierden valor, como el amor o la amistad. Si hubiera invertido en esa cartera, no se encontraría deambulando solo un domingo por la noche.

sendero

En el patio solo lucía el silencio. Un patio que le habían prestado. Los pocos dineros los había invertido en comprar pollitos y criarlos. Se hicieron robustos, dejó uno para gallo y los otros entre la venta y la comida se fueron acabando. Ayer se fue el gallo, lo cambio su marido por una botella de aguardiente. El niño lloraba, se sacó la teta y le dijo «anqué sea chupa el cuerito». Hasta la cocina llegaban los ronquidos de perro viejo. Era mejor; despierto pedía de comer y si no había la jalaba de la trenza. «busca con los Martínez, y pregunta si no tienen ropa sucia » Solo había pasado más de un año y la criatura pedía. Recordó que había escondido un billete. Con el podían vivir una semana a lo más. El esposo resollaba como si tuviese una olla de tamales hirviendo. La vieja maleta estaba oculta debajo de la cama, así que solo tomó a la cría y salió sigilosamente hacía la terminal de autobuses. Irse con su madre, para qué, si ella la corrió cuando supo del embarazo. Tenía la dirección del novio que despreció. ¿Qué era el orgullo? Ma, ma, ma. Lo apretó contra su pecho y subió al autobús.

Sendero

El pescador regresaba sin peces. Pronto llegaría la noche y seguramente su nieta lo esperaba en el muelle. Tuvo una sensación de apremio y extendió las alas de la red por última vez al mar.

Dentro de la trama había una sirenita de ojos verdes y cejas color carbón que lo veía con ojos grandes y brillosos. Se dijo en voz alta, «¡Seguro qué me haré rico!». Ella estaba sentada en la cubierta y se dejó llevar. Tenía el cabello largo y obscuro. Miraba sin mirar y por momentos hacía pequeñas escapadas al horizonte.

Él siguió remando hacia el muelle. Una gaviota se posó en el costado de la barca y al espantarla observó en su cara los ojos de su nieta. Quizá la misma edad, tal vez tuviese un abuelo…

Casi al llegar al muelle la liberó. La sirenita le dio un beso llevando su mano a los labios antes de perderse entre los retazos espumosos del mar.

Tomado de «capsulas de la lengua» de «Redacción sin dolor»

Error común número 20: confundir «has» y «haz»

Tanto «has» como «haz» son verbos, pero son verbos muy diferentes. «Has» es la segunda persona singular presente del verbo «haber»:

• Tú me has hecho feliz.

• ¿Qué has hecho?

• Has entendido, por fin.

• ¡Tú lo has dicho!

«Haz», por otro lado, es el imperativo singular familiar del verbo «hacer»:

• Haz lo que quieras.

• Hazme feliz.

• ¡Hazlo rápido!

• Haz mi día. (Con el perdón de Clint Eastwood).

Lo contrario de «haz» es «no hagas»:

• No lo hagas.

• No hagas olas.

En América, «has» y «haz» son homófonos, pues suenan igual. De ahí el problema… Pero uno debe razonar que «has» viene del verbo auxiliar «haber» (he, has, ha, hemos, habéis, han; en presente). La «s» de «has», entonces, se debe a su condición de segunda persona singular familiar, que siempre trae la marca «s»:

• amas

• comes

• sales

• amarás

• comerás

• saldrás

«Haz», en cambio, viene de «hacer». Por esto se entiende la razón por la cual el imperativo «haz» tiene «z» y no «c»: no puede escribirse: «hac». El fonema [s] al final de la palabra, cuando proviene de la «c» de «hacer», solo puede escribirse con «z»: haz.

La mayoría de los españoles, que diferencia entre «z» y «s», no tiene este problema. Y recordemos que la secuencia «ze» y «zi» no existe: tiene que ser «ce» y «ci» (salvo en algunos apellidos).

Por esto debemos entender que hay, con frecuencia, una relación íntima entre las letras «z» y «c», pero nada tienen que ver con «s». Así, en resumen, «haz» de «hacer» solo puede escribirse con «z», jamás con «s».

Del lat. fascis.

1. m. Atado de mieses, lino, hierba, leña o cosas semejantes.

2. m. Conjunto de partículas o rayos luminosos de un mismo origen.

3. m. Anat. Conjunto de fibras musculares o nerviosas agrupadas en paralelo.

4. m. Geom. Conjunto de rectas que pasan por un punto, o de planos que concurren en una misma recta.

5. m. pl. Fasces de cónsul romano.

Sendero

Deeini era ágil y ligera. ¡Hasta parece que escucho su carcajada! Corríamos hasta el punto más alto. Veíamos el río que al pasar los arrieros simulaba una culebra de fulgores. Mañana tendríamos tianguis. Me acariciaba los cabellos y al regreso me mostraba en la hondonada: «esa es la flor de noche buena. Son verdes y en diciembre se vuelven rojas para celebrar el nacimiento del niño Jesús».

Dormíamos juntos en la choza cuando escuché a mamá gritándole.

—¡Levántate, levántate!

Al darse cuenta que seguía acostada la zarandeó de su pelo.

— ¡Qué! ¿No oyes?

Le di mi jorongo de franela para que se cubriera, pero mamá volvió a apresurarla. Ella se defendió del frío con sus brazos. Papá había llegado borracho y levantó de la cama a mamá para que le diera de cenar. Deeini regresó temblando con el aguardiente que mi papá reclamaba.

En la mañana, mi madre le puso la mano sobre la frente. ¡Por Dios! ¡Está ardiendo!, y le puso lienzos de agua con alcohol. Por la noche tosía con dolor, sumía la panza al respirar, el pecho le gorgoteaba y los ojos idos. Papá fue al pueblo por el médico y cuando llegó mi hermana no respiraba.

Mi madre se hincaba frente al doctor.

—¡Regrésemela doctorcito! ¡Le pago lo que quiera, ándele no sea malito! ¡Regrésemela, por lo que más quiera! ¡Por lo que más quiera!

Cuando la enterraron llovía finito y camino al cementerio la recordé cuando subíamos al cerro a divisar el río. A ella le gustaba una fruta que solo se da en el monte. Eran pequeñas pelotas ovaladas que al abrir se dibujaba la imagen de la virgen de Guadalupe y contenía abundantes semillas. Me dijo que se llamaban “lupitas”.

La tristeza no se va como lo hacen las semillas que vuelan con el viento. lloro a diario, nadie me ve porque lo hago hacia adentro. Si voy al monte a traer leña me acuerdo de mi hermana. Mamá me dice siempre lo mismo: «échate agua en tus ojos que se te ven rojos».

¡Después de la media noche veré a mi hermana! Dice la abuela que el primer día de noviembre llegan los niños. El altar se adorna con las hojas de palmilla, de un verde brillante, con flores de cempasúchil que se disponen en abundancia y son la luz que guía a las almas. De entre las hojas cuelgan las naranjas, mandarinas, limas como si salieran de las ramas. Sobre la mesa las veladoras con su luz de cobre y la ofrenda; lo que más les gustaba en vida a los difuntos. A mi hermana le puse “lupitas”. Una se la abrí y la otra no, para que se la llevara de regreso.

¡Había prometido no dormir para verla! pero me ganó el sueño. Antes del amanecer sin hacer ruido, fui hacia el altar. «Las lupitas están en el mismo sitio, ¡nadie las ha tocado!, o sea que quizás Deeini no encontró el camino, no la dejaron venir o, lo peor, no quiso. No sé, no sé. Me fui hacia el monte corriendo. La mañana estaba gris, el viento sacudía mi cabello, llegué al sitio donde mi hermana y yo cortábamos las “lupitas”: es un rincón en el que las enredaderas se tuercen formando un cielo de hojas y cuelgan los frutos de un amarillo intenso. No puedo callar y grito con todas mis fuerzas su nombre, pero sólo escucho mis sollozos. Corrí hacia el camino y con mi pequeño machete desgajé las hierbas del camino. En el aire se respiraba el olor de las ramas tasajeadas. Algo me detuvo el machete, volví la mirada a la hondonada del cerro y divisé en el centro de la maleza la tupida floración roja de las nochebuenas.