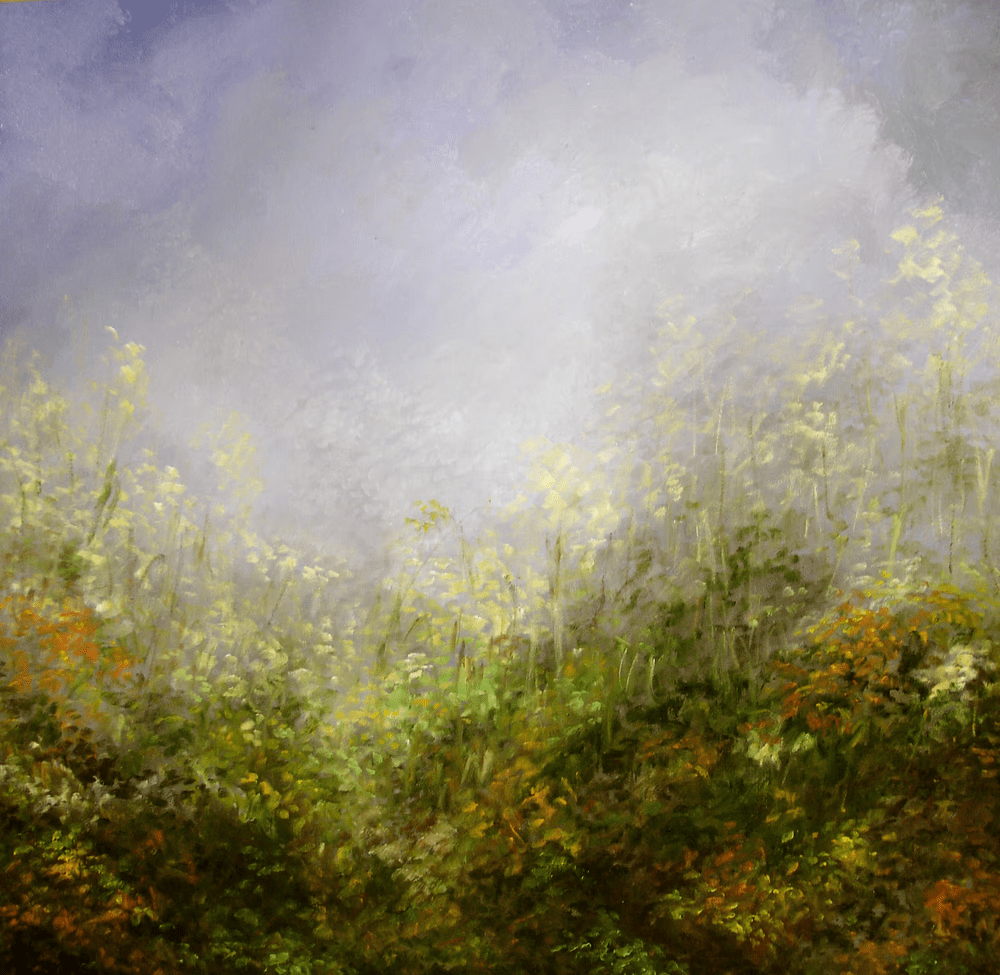

Autor del oleo: D.Luis Ernesto Ortiz

Una mañana, a la mitad del invierno, me levanté a escuchar la alborada. Respiré el aire frío, que llevaba el aroma de la tierra húmeda y de hojas podridas. Estaba en el fondo del patio, a metros había una cañada, por donde corrían las aguas pluviales y sucias. La oquedad rocosa ampliaba el rumor de la corriente y algunas veces el griterío de los cotorros. Entre la enramada de una buganvilia el sinsonte silbó. Levanté la mirada; el cielo olía a rosa, teñido de un suave color que se desvanecía en el horizonte. En un instante, el silencio profundo envolvió todo como un manto de calma. En el patio, las hojas bajo el rocío susurraban desde la lejanía. Me castañeaban los dientes, no solo por el frío, sino por la emoción de estar solo en aquel momento perfecto. Antes de estornudar y romper el encanto, el gallo joven del vecino quebró su canto con hipos agudos. La voz ronca de mi madre resonó, mezclando preocupación y regaño: «Chamaco, ¿qué estás haciendo? Métete, que te vas a enfermar.» Su regaño me trajo el recuerdo de las inyecciones. En casa, el maullido de nuestra gata «Flora» parecía decirme «te lo dije».